この記事の目次

近年、業務の効率化やペーパーレス化、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が企業に求められる中で、「ワークフロー」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

ワークフローとは何か?なぜ必要なのか?どのように導入し、活用すればよいのか?本記事では、ワークフローの基本から導入メリット、実践方法、導入前の注意点までを図解付きで分かりやすく解説します。

「ワークフローって結局なに?」「なぜ今注目されているの?」

そんな疑問に答えるために、本記事ではワークフローの基本から図解・導入手順・メリット・注意点までをわかりやすく解説します。

この記事ではワークフローの概要について解説するとともに、メリットやデメリット、導入に際しての選び方、ワークフローの導入方法についてもご紹介します。

ワークフローとは?意味と定義をわかりやすく解説

ワークフローとは、業務の一連の処理や手続きの流れのことです。

申請書を起案し、承認者が確認・承認、決裁権をもつ社長が決裁を完了させる。といった流れが一般的にワークフローと呼ばれます。

業務の効率化とスムーズな処理のためには、ワークフローを組織内で適切に運用する必要があります。

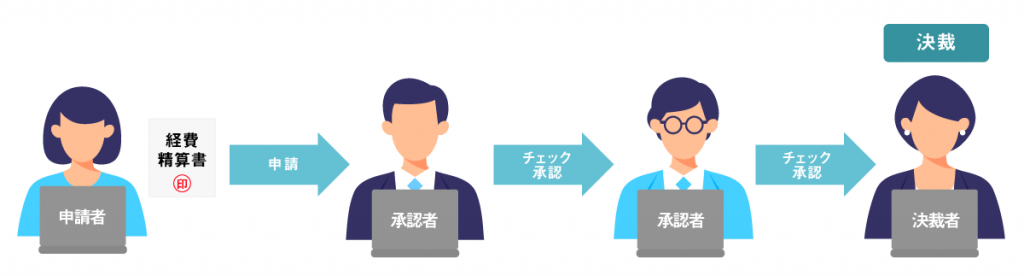

たとえば「稟議申請」の場合、

・起案者が申請する

・上司が承認する

・社長が決裁する

という一連のワークフローの流れが存在します。

これらを標準化し、誰が・いつ・どのように対応するかを明確にすることで、業務の効率化や属人化の防止、内部統制の強化を実現できるのがワークフローです。

従来は業務フローなどの広い意味で使われていましたが、近年での意味のワークフローとは「組織内における申請や承認や決裁、その後の確認や回付といった一連の流れ」を指すようになりました。

ワークフローは、企業の規模が大きかったり、申請条件や承認ルートが煩雑だったりすると「どの申請書を使えば良いのか?」「どの承認ルートを使えばよいのか?」「申請から承認までの進捗状況は?」「承認から決裁までに時間がかかりすぎ」といった問題が発生し、業務の効率化を妨げてしまいます。

ワークフローシステムを導入することで、ワークフローを効率化することができます。

ワークフロー関連用語の基礎知識

決裁:

申請・承認プロセスの中で、最終的な意思決定を下す行為です。ワークフローにおける「決裁者」は、その申請を最終的に承認する権限を持つ人物であり、ここで初めて正式な業務執行が可能になります。企業によっては金額や案件の重要度に応じて決裁権限が段階的に設定されており、迅速かつ適切な判断が求められます。

稟議(りんぎ):

社内での意思決定を得るための回覧・承認プロセスのこと。起案された内容を複数の関係部署や上長に順次回して合意を得る手法で、日本企業に多く見られる合議制文化の代表です。ワークフローではこのプロセスを電子化することで、時間と手間を大幅に削減できます。

承認:

起案された内容に対し、「この内容で問題ない」と判断し、次のステップに進めるための肯定の意思表示を行うことです。ワークフローシステムでは、承認ルートに沿って段階的に承認が進む仕組みとなっており、承認者の役割は非常に重要です。

業務フロー:

業務の開始から完了までの一連の流れを指します。ワークフローが申請〜承認といった一部のプロセスに特化しているのに対し、業務フローは営業活動や製造工程など業務全体を含む広い概念です。ワークフロー設計の前提として、業務フローを正しく把握しておくことが重要です。

根回し:

正式な申請や稟議を行う前に、関係者に非公式に説明や相談をして、事前に了承や協力を得ておく行為を指します。根回しをしておくことで、承認がスムーズに進むことが多く、日本企業では特に重要視される文化的要素です。

起案:

ワークフローにおいて「申請の起点」となるステップで、内容を文書化し、承認プロセスに乗せることを意味します。起案内容の質が低いと承認が通らなかったり、差し戻されたりするため、起案時点での正確な情報整理が求められます。

差し戻し:

承認・決裁の途中で、内容に不備や追加情報の必要がある場合に、起案者に申請を戻す行為です。差し戻しがあると、再申請が必要となるため、作業の手戻りが発生します。ワークフローでは差し戻し理由を記録し、再発防止に役立てることができます。

関連記事はこちら

⇒起案とは?起案の関連用語から、起案書の作成方法まで紹介

⇒決裁とは?関連用語から決裁の流れまで解説

⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介

⇒「差し戻し」とは|ワークフローで起こる場面・原因、防ぐポイントを解説

ワークフローシステムとは?種類と言い換え表現も解説

ワークフローシステムは、ワークフローの流れをWeb上で実現するシステムです。

紙ベースの申請業務をデジタルに置き換え、申請〜承認〜決裁のワークフロープロセスを効率化するためのシステムです。

ワークフローシステムを導入することで、作業の迅速化・履歴管理・ペーパーレス化を一度に実現できます。

また、ワークフローシステムは、以下のように呼ばれることもあります。

・電子稟議

・稟議システム

・電子決裁

ワークフローシステムには「クラウド型」と「オンプレミス型」があり、企業の規模やセキュリティ方針に応じて選定する必要があります。

クラウド型ワークフローは初期費用を抑えられる一方で、オンプレミス型ワークフローは独自のカスタマイズ性に優れています。

ワークフローの作り方|構築の流れと設計のコツ

ワークフローの作り方|構築の流れと設計のコツ

ワークフローを作成するには、以下の5つのステップを順を追って実施することが重要です。

現行の業務フローをすべて洗い出す

まずは、現在どのような手順で業務が進められているのかを明確にします。

紙の申請書やExcelでのやりとり、口頭確認なども含めて、すべての業務プロセスを把握しましょう。

業務の流れを整理することで、ワークフロー化すべき対象が明確になります。

ワークフロー上で関与する関係者や部署を整理する

ワークフローには複数の関係者が関与します。

起案者、承認者、決裁者、確認者など、それぞれの役割と責任を明確にし、誰がどのタイミングで登場するのかを定義することが重要です。

ワークフロー図として業務プロセスを可視化する

洗い出したフローと関係者情報をもとに、ワークフロー図を作成します。

図解にすることで、関係者全員が業務の流れを視覚的に理解しやすくなり、手戻りや誤解を防げます。

フローチャート形式やBPMNなどの手法を活用するとよいでしょう。

フォームやルールを定義し、実際のワークフローに落とし込む

ワークフロー上で使われる申請フォーム、承認ルート、条件分岐ルールなどを設計します。

入力項目の漏れ防止、バリデーション設定、自動通知などの仕組みを取り入れると、より実用的なワークフローが完成します。

テスト運用を通してワークフローの改善点を洗い出す

設計したワークフローを一部の部署で試験的に運用し、実際の使い勝手を確認します。

現場の声を反映しながら改善を加えることで、全社展開したときにスムーズな定着が期待できます。

特に、ワークフローを形骸化させないためには「現場の実情に合った設計」が重要です。

資料ダウンロードはこちら

⇒ワークフローの試し方が分かる!トライアルをムダにしないための5つのポイント

ワークフロー導入のメリット

ワークフローを導入することで、組織全体の業務効率やガバナンスが大きく改善されます。以下では、代表的なメリットをそれぞれ詳しく解説します。

決裁のスピードアップ

従来の紙ベースでは、書類の受け渡しや出社のタイミングに左右されていた決裁プロセスも、ワークフローシステムを使えばオンライン上で完結できます。メールやチャット通知により、関係者の承認・決裁が即時に行われるため、業務のリードタイムが大幅に短縮されます。

ペーパーレス化によるコスト削減

紙の申請書を電子化することで、印刷代・用紙代・保管スペースの削減につながります。また、紙媒体の紛失や改ざんリスクもなくなり、情報管理のセキュリティも向上します。環境負荷の軽減という観点からも、SDGsの取り組みにもつながります。

コンプライアンスと内部統制の強化

誰がいつ承認・決裁したかという記録(ログ)がすべて残るため、不正防止や監査対応が容易になります。ワークフローのルールを統一することで、組織内の判断基準が明確になり、内部統制も強化されます。

属人化の解消と業務の標準化

ワークフローを明文化・定型化することで、特定の人にしか分からない属人業務を減らせます。これにより、担当者が変わっても業務がスムーズに引き継げ、業務の安定性が向上します。

リモートワーク・多拠点勤務への対応

クラウド型のワークフローシステムであれば、インターネットさえあればどこからでもアクセス可能です。リモートワーク中でも社内と同じレベルで申請・承認が可能となり、場所に縛られない柔軟な働き方が実現します。

ワークフロー導入のデメリットと注意点

ワークフローには多くの利点がありますが、導入にあたっては以下のような注意点や短期的な課題も存在します。事前にこれらを把握しておくことが、スムーズな運用と定着の鍵となります。

初期設定や設計に工数がかかる

ワークフローを設計するためには、現状の業務を詳細に洗い出し、各ステップを整理・定義する必要があります。特に複数部署が関与するような複雑な業務では、設定作業が煩雑になることがあります。

社内への定着に時間がかかる

新しい仕組みを取り入れるときには、必ず「慣れ」の壁が存在します。業務担当者がワークフローシステムの操作に不慣れな場合、導入初期は問い合わせやミスが増加することもあります。そのため、操作マニュアルの整備や研修など、社内教育が不可欠です。

ITリテラシーによる格差が生まれる可能性

部署や個人によってITスキルに差があるため、同じワークフローでも理解度や操作習熟度に差が出ることがあります。サポート体制やUIの使いやすさも含めて選定することが重要です。

柔軟な運用がしづらい場面もある

ワークフローは標準化・自動化が前提であるため、イレギュラー対応や例外処理が多い業務には適していないケースもあります。設定によっては、柔軟にルートを変えられない場合もあるため、業務特性に応じた設計が求められます。

ワークフロー導入前に確認すべきこと

ワークフローシステムを導入する前に、以下のポイントを事前に確認しておくことで、導入後の混乱や失敗を防ぐことができます。

現在の業務フローを図示できるか

ワークフローの設計には、今どのように業務が行われているかの理解が欠かせません。申請→承認→決裁の流れを、紙ベースや口頭伝達で行っている場合も含め、全体の流れを可視化しておくことが重要です。

ワークフローに関わる関係者を洗い出しているか

起案者、承認者、決裁者、経理担当など、ワークフロー上で登場する全ての関係者とその役割を整理しておきましょう。承認フローは部署や業務内容によって異なるため、事前の整理が不可欠です。

最小単位の業務からワークフロー化できるか

最初から全社的にワークフローを導入すると負荷が大きくなります。経費精算や備品申請など、よく使われる定型業務から部分的に導入し、段階的に拡張していくのが現実的です。

システム導入後のワークフロー管理体制はあるか

ワークフロー導入後には、マスタ管理やルート変更、アカウント管理などの運用業務が発生します。それらを誰が担当し、どのように体制を維持するかをあらかじめ決めておく必要があります。

ワークフローの運用ルールを明文化しているか

どの申請は誰が起案するのか、どの順番で承認が進むのか、期限や対応ルールなどを文書化しておくことで、トラブル時の判断基準が明確になり、統一した運用が可能になります。

資料ダウンロードはこちら

⇒ワークフローツールを選定する上で絶対に押さえるべきポイントは?

⇒ワークフローの試し方が分かる!トライアルをムダにしないための5つのポイント

まとめ|ワークフローで業務改革を始めよう

ワークフローは単なる「社内申請の流れ」ではありません。

ワークフローの見直し、再設計し、デジタルで最適化することは、企業全体の競争力を上げる施策そのものです。

最初は経費申請や勤怠管理などのシンプルなワークフローから始め、少しずつ範囲を拡大していくのが成功の秘訣です。

ぜひ、あなたの会社でも“攻めのワークフロー改革”を始めてみてください。

ワークフローシステムの「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。Excelで使用している帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換でき、移行も簡単にできます。コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。