この記事の目次

ビジネスシーンでよく耳にする「稟議書」ですが、そもそも「決裁」や「起案」という言葉との違いをあまり分かっていない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、「稟議」の意味や必要性、メリット・デメリットについて解説。書く際に注意すべき点についてもご紹介します。

稟議書の必要事項、稟議書の例、稟議書のテンプレートもありますので、ぜひご活用ください。

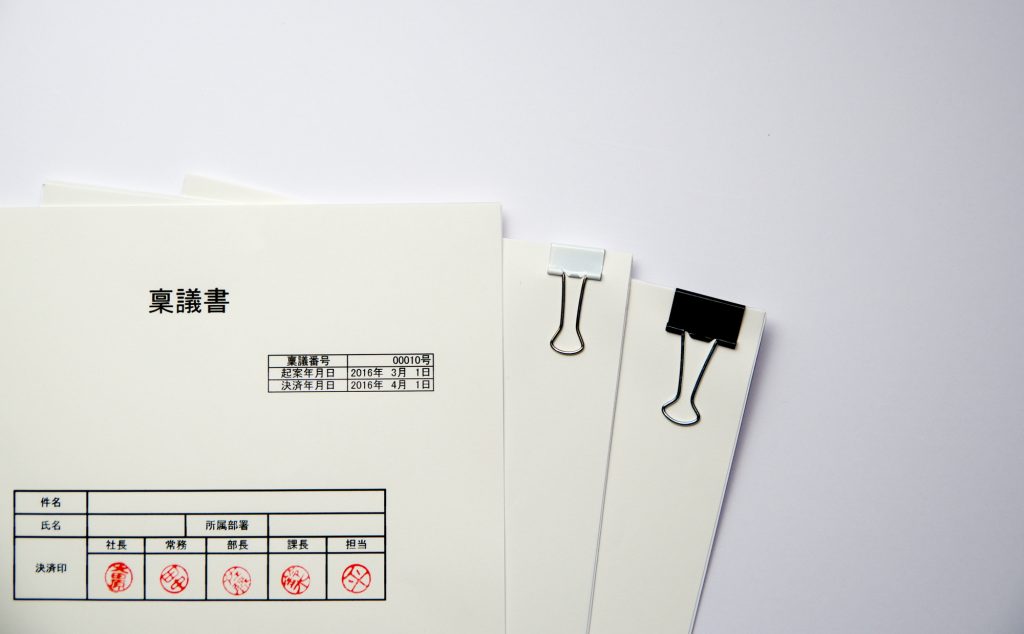

稟議書とは

「稟議(りんぎ)」には「上位の人にはかり申しあげること」という意味があります。

「稟議」とは、「自分の権限では決定できないものの会議を開くほどではない事案」について文書にしたものを会社の上長が回覧し、承認を得る手続きのことです。

稟議書とは稟議のための事案をまとめた文書のことです。

例えば、下記のような「会社として出費が必要」、「事案に対して組織として決定が必要」な場合に稟議書が必要になります。

- 従業員が使用するパソコンを買い替えたいとき

- 新たな取引先と契約を結びたいとき

- 新しく社員を採用したいとき

稟議と決裁の違い

「稟議」とよく混同される言葉の一つに「決裁」があります。「決裁」は、企業に勤めていれば、よく耳にする言葉ですが「稟議」と「決裁」は何が違うのでしょうか?

まず、「決裁」とは権限を持った役職者が権限を持たない者からの提案内容を承認または却下の決定を下すことを指します。

一方、「稟議」は複数人で回覧し、内容を周知し、順に承認を得るプロセス全体を指します。「決裁」は「稟議」のプロセスの一部といえます。

例えば、新しいプロジェクトを動かす際は、上司の了承が必要ですが、この「上司の了承」を得る工程が「決裁」です。

いくらプロジェクトの中身が具体的に決定していたとしても、「決裁」が下りなければその先に進むことはできません。つまり決裁は、組織としての決定を下すことだといえます。

この決定を下す権限のことを「決裁権」、決裁権を持つ者を「決裁権者」と呼びます。

関連記事はこちら

⇒決裁とは?関連用語から決裁の流れまで解説

稟議と起案の違い

稟議と似た言葉に「起案」という言葉があります。起案とは、ある事柄のもとになる案を作ることを指します。稟議は起案されたものを複数人で回覧し承認していくことであるため、、「起案」は稟議の始まりといえるでしょう。

ビジネスシーンでは、しばしば「起案しておいて」という言葉も耳にしますが、これは、「案をまとめて稟議書として提出して」という風に言い換える事ができます。

関連記事はこちら

⇒起案とは?起案の関連用語から、起案書の作成方法まで紹介

稟議と回議の違い

回議とは、ある議案を作成した人が関係者を順番に回って意見を聞く、または承認を得ることを指します。稟議と似た意味となり、「稟議書を回議にかける」という使い方ができるでしょう。また、稟議は承認を得ることが目的となりますが、回議では単に意見を聞くことを目的とすることもあります。

回議と似た言葉に、回覧があります。回覧は、「順番に何かを回して見ること」という意味があります。回議には承認や意見など何かしらのアクションが発生しますが、回覧は何かを見る、周知させるという意味にとどまります。

例えば、「社内報を回議にかける」では、完成前の社内報の内容について意見を求めることになります。一方、「社内報を回覧する」では、完成した社内報を社内で順番に渡して見るという意味になるでしょう。

稟議書のメリット

稟議書を書くことで得られるメリットについて解説します。

承認に会議を開く手間が不要になる

物品購入や新規の業者と契約締結をする際には、会社としての承認を得る必要があります。何かしらの承認を得るためには説明が必要ですが、毎回会議を行って説明していては大変です。稟議書として回議することで関係者を集めて会議する手間を省く事ができます。

情報共有され問題発見につながる

会議や普段の業務上の会話で稟議内容を説明しても、十分に内容が伝わらないこともあります。しかし、稟議書という形で書面に残すことで内容が整理され、一目見れば内容が分かるようになります。情報共有がスムーズに進み、思い違いなどもなくなります。

また、関係者に口頭で説明していた内容と、稟議書に記載された情報に違いがあれば、決裁に至る前に問題点を発見・確認することも可能です。

「いつ」「誰が」「何を」承認したかの証跡になる

稟議書を回すことで、「いつ」「誰が」「何を」承認したかの証跡となります。何かしらの事項を決定した際に、「多くの責任者が目を通し、承認した」という証拠になることで、何か問題が発生した場合に責任の所在がはっきりしコンプライアンス遵守につながります。

稟議書のデメリット

稟議書のデメリットについて見てみましょう。

手間と時間がかかる

稟議書は作成に手間がかかります。また、必要な承認の数が多ければ多いほど、決裁にいたるまで時間がかかります。スピーディーな対応には不向きな手続きといえ、ビジネスチャンスを逃してしまう場合もあるでしょう。

また、稟議書が紙であってもデジタルであっても、それぞれにデメリットがあります。紙の場合は、例え社内がリモートワークを実施していたとしても、押印のためだけに出社しなければなりません。紛失や流出、改ざんのリスクもあるでしょう。

デジタルの場合は、押印で出社する必要はありませんが、運用に当たって業務フローや社内ルールの見直しが必要になります。システムを導入する金銭的なコストや利用者が慣れるまでの時間的なコストもかかってくるでしょう。ただし、最近ではクラウド型のシステムを導入することで、金銭的なコスト面でのハードルは下げることもできます。

責任の所在が曖昧になることも

稟議書は、複数人で回覧し、内容を周知した上で、順に承認を得ますが、なんでもかんでも役職者全員の承認を得る必要があるルールなどとすると責任の所在が曖昧になるケースがあります。

前述の通り、稟議書には責任の所在をはっきりさせ、コンプライアンス遵守につながる側面はありますが、稟議の内容などに応じて承認者や決裁者をしっかりと定めておかないと責任の所在が曖昧になってしまう可能性も含んでいます。

承認されやすい稟議書の書き方

同じ内容の稟議書でも、書き方一つで決裁される場合と、されない場合があります。ここでは、稟議書を作成する際に気を付けるべきポイントを解説します。

簡潔に書く

稟議書を読む立場の人は、いくつもの稟議書に目を通します。長く、冗長な稟議書は敬遠されてしまうでしょう。なるべく簡潔に書くことが大切です。結論を最初に提示するのも一つの手でしょう。忙しい人でも一目で稟議書の趣旨を理解できます。

具体的なデータを用いる

具体的なデータがあると説得力が増し、承認されやすくなるでしょう。特に出費が必要なものについては、費用対効果に見合うかどうかが気になるポイントです。

例えば、作業量削減のために従業員用のパソコンを購入したい場合は「パソコンを使用すると毎週7時間業務削減ができる」など、具体的な試算をデータとして提示できます。

会社に利益があることを示す

承認者が「会社にとって利益(メリット)がある」と確信すれば、承認はおりるでしょう。利益やメリットについては明確に示しましょう。

しかし、会社にとって利益にならない内容を含む稟議を通さなければならない場面もあるでしょう。書くのをためらってしまうかもしれませんが、内容を伏せてしまうと「デメリット面を隠しているのではないか」と判断されてしまう可能性もあります。想定されるメリットとデメリットを比較し、メリットの方が大きいことを示しましょう。

抜け漏れがないか確認する

稟議書に必要な項目としては以下の5項目が挙げられます。最低限記載すべき内容ばかりなので抜け漏れがないか確認の上、上長へ提出しましょう。

- 起案者

- 起案日

- 件名(稟議の概要を端的に記す)

- 稟議の目的・理由

- 費用・金額

承認者に事前に口頭でも伝えておく

事前に承認者に口頭で内容を伝えておくのも有効な手段です。承認者の懸念事項や課題に感じていること、気にしている点を聞き取ることで、提出前に内容を改善できるでしょう。

差し戻し・却下になったら?

稟議書の差し戻しや再提出を求められた場合は、稟議が通らなかった理由を把握する必要があります。「内容に不備があった」「裏付けとなるデータが足りなかった」「そもそも必要性を感じられなかった」。さまざまなケースが考えられますが、理由を明らかにすることで的確に稟議書を修正できます。承認者に稟議書が差し戻し・却下された理由を素直にたずねるのも一つの手でしょう。

稟議書テンプレート・例文5種

ここからは稟議書のテンプレートは下記のリンクからダウンロードしてください。

稟議書の例文を5種類紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

書類テンプレートのダウンロードはこちら

ワークフローシステム「コラボフロー」にアップロードして活用できるExcelテンプレートを無料で配布中

⇒テンプレート一覧ページ

リンクをクリックして、使いたい書類を検索してください。

購買の稟議書

購買の稟議書を書く際は、物品の必要性、緊急性、効果を明確に示しましょう。

\ 稟議書の記載例 /

| 件名 | タブレット端末10台購入の |

| 取引先名 | 〇〇〇株式会社 |

| 資本金 | 〇〇〇円 |

| 社員数 | 〇〇〇人 |

| 本社所在地 | 〇〇〇 |

| 取引理由 | 〇〇〇株式会社に当社の製品を代理販売してもらうために契約を結びたく、承認をお伺いいたします。 現在当社は関西圏を中心に製品を販売しておりますが、今後〇〇〇株式会社と契約を行うことによって関東圏への販路拡大が期待できます。 |

| 選定理由 | 〇〇〇株式会社は過去に関西圏のメーカーと契約を行った際、そのメーカーの売上を20%(前年比)伸ばしている実績があり、信頼できるため。 |

| 添付資料 | 〇〇〇株式会社総合案内パンフレット(1部) |

新規取引先の稟議書

新規の取引先と契約する際にも稟議書は必要です。取引の理由の中には「その取引先ではなければならない理由」を明記しておくことがポイントです。

\ 稟議書の記載例 /

| 件名 | 〇〇〇株式会社との新規取引開始について |

| 下記のとおりタブレット端末の購入をしたく、お伺いします。 | 〇〇〇株式会社 |

| 購入予定製品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |

| 価格 | 〇〇〇,〇〇〇円(税込) |

| 内訳 | 〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇 |

| 購入予定日 | 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 |

| 購入理由 | 営業担当の営業ツールとして、タブレット端末の購入を検討しています。現在、営業担当は資料を大量に持ち歩いており、お客様ごとに適切な資料を提示するのに時間がかかっています。 しかし、タブレット端末があれば、大量の資料を持ち歩く必要もなく、商談の際にもスムーズに該当資料を探し当てられます。対応の効率化により営業成果向上が見込まれるため、タブレット端末を購入してよろしいか伺います。 購入予定製品の選定理由:営業ツールとして用いる際に必要な性能を満たしている製品の中で見積もりをとり、検討したところ、〇〇〇〇〇〇が最も安価でした。メーカー自体の信頼も高いため、コストパフォーマンスが最も優れていると判断し、購入を申請いたします。 |

セミナー・研修参加の稟議書

セミナーや研修などに参加する場合は、セミナーの詳細内容(日時、場所、講師名など)を記載しましょう。そのセミナーでどんなことが学ぶことができるのか(参加のメリット)を細かく示します。また、移動費がかかる場合は明記しておく必要があるでしょう。

\ 稟議書の記載例 /

| 件名 | 「〇〇〇〇〇〇」営業研修参加の件 |

| 下記のとおり「〇〇〇〇〇〇」の営業研修に営業担当5名で参加を希望したく、お伺いいたします。 | |

| 研修名 | 〇〇〇〇〇〇 |

| 日時 | 〇〇年〇月〇日(〇) 〇時~〇時 |

| 場所 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇センター |

| 費用 | 1名あたり3,000円 (5名参加のため計15,000円) |

| 受講希望者 | 営業担当5名(〇〇、〇〇、〇〇、〇〇、〇〇) |

| 参加目的 | 販促ツールの使い方や効率的な営業方法について学び、売上拡大につなげるため。 |

| 添付資料 | セミナーチラシ |

採用の稟議書

アルバイト、パート、正社員を雇用する際にも稟議書は必要です。加えて、パートや派遣社員を正社員登用する際にも稟議書が必要となります。

稟議書を書く際は、雇用予定者の人柄や学歴・職歴などを記したうえで、雇用したい理由をできるだけ細かく書きましょう。また、労働時間や給与形態も判断材料の一つとして欠かせません。抜け漏れのないよう気をつけましょう。正社員採用の場合、以下のような稟議書になります。

\ 稟議書の記載例 /

| 件名 | 営業担当 最終選考合格者の雇用について |

| 期末決算業務を迎えるにあたり、営業担当の正社員一名を雇用したく申請いたします。 | |

| 採用予定者名 | 〇〇〇〇 |

| 合格理由 | 営業職での経験が長く、ノウハウを熟知しているため |

| 配属予定部署 | 営業部 |

| 勤務形態 | 正社員 |

| 仕事内容 | 営業業務 |

| 雇用理由 | 昨年、営業担当者が一名定年退職したことにより、営業部署は人員が少なくなっております。売上への影響もあるため、正社員を一名雇用したく思います。〇〇〇〇(名前)は、営業経験が豊富であり、リーダーシップもあります。これからの当社の営業を底上げしてくれることが期待できるため、雇用したく、承認を伺います。 |

| 添付資料 | 〇〇〇〇の履歴書、職務経歴書 |

交際費の稟議書

接待や社内の忘年会など、交際費にも稟議は必要です。会社の費用を使って、会食する必要性があることを明記するようにしましょう。

\ 稟議書の記載例 /

| 件名 | 〇〇〇〇社購買部長との会食の件 |

| 標記につき、下記のとおり会食を開催したく、お伺いします。 | |

| 会食日時 | ◯◯年◯◯月◯◯日(予定) |

| 場所 | ◯◯◯◯レストラン(住所) |

| 会食者 | ◯◯◯◯社◯◯購買部長、〇〇課長、当社の〇〇営業部長(計3名) |

| 勤務形態 | 正社員 |

| 予算 | 5万円以内 |

| 会食理由 | 当期の売上が前年比で20%増加しました。◯◯◯◯社の購買部長が当社の製品◯◯◯◯を今年の7月に大量購入していただいたことが大きな要因です。当社の売上に非常に大きな影響があるため、購買部長と会食をすることで関係性をより親密なものにしたく、承認を伺います。 |

| 添付資料 | ◯◯◯◯社との近々5年間の取引実績証明書、今期の◯◯◯◯社の想定売上予算と内訳 |

面倒な稟議書の申請・承認をワークフローシステムで解決

稟議は組織として決定が必要な事柄を書類にして説明し、上長から承認を得るためのものです。

会議時間を削減できたり、文書化することで確認作業が楽になったりするメリットがありますが、作成の手間や回覧・承認に時間がかかるのがデメリットです。そこで、デメリットが解消できるツールとしてワークフローシステムの利用はいかがでしょうか。

ワークフローシステムによって稟議書は電子化され、いつでもどこでも稟議を進めることができます。同時に複数の承認者に稟議書を回すことも可能。システムによっては、承認者に確認を促す通知を送ることもできます。

また、タブレットやスマートフォンからシステムにアクセスして稟議書の閲覧・承認作業が行えるため、「承認者の出張のために承認が遅れる」といったトラブルも心配ありません。

ワークフローシステムを活用し、稟議書の申請・承認業務の効率化を進めてみてはいかがでしょうか。

ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的な操作でカンタンに社内ワークフローの構築が可能です。