この記事の目次

決裁とは

会社や組織の中で、「決裁」という言葉を耳にすることがあります。

この記事では「決裁」とはどういった意味なのか。「決裁」はどういった場面で使われるのか。「決裁」を行う際の流れ。「決裁」を効率化するメリットを解説します。

決裁の意味

決裁とは、組織における責任のある立場の者が、部下や責任のない立場の者からなどの提出された案件に対して、可否を決定することを指します。

一般的には稟議の承認を行う際に、最終的な可否の判断を決裁と言います。

決裁に関する言葉で「決裁権」、「決裁者」、「決裁印」「決裁を行う」「決裁を得る」などで使われることがあります。

決裁権とは

決裁を下す権限のことを「決裁権」と言います。組織における最終的な決裁の判断を下す権利のことです。

一般的に会社の場合、部長や会社役員、社長が決裁権を持っていることが多いです。金額の大きさなどで裁量を決め、決裁権の範囲を定めている企業も多くあります。

決裁者とは

決裁権を持つ人のことを「決裁者」と呼びます。組織における最終的な決裁の判断を行う者のことです。決裁権と同様に、金額の大きさなどで裁量を定め、決裁権の範囲を調整している企業もあります。

決裁の使用例、使用場面

「決裁」をどういった場面で使うか、いくつか例をご紹介します。

「決裁を行う」「決裁待ちの状態」「決裁される」「決裁権」「決裁者」「決裁をお願いする」「決裁を行う」「決裁を仰ぐ」「決裁印」「決裁を得る」

決裁の関連用語や似た言葉

決裁と決済の違い

稟議や承認などで使用される「決裁」とは別に、お金の支払いなどで使用される「決済」があります。

発音が同じことや漢字が似ていること、会社でお金に関わる稟議の際によく聞くことから、間違えて使用されることがあります。

「決裁」と「決済」の違いをしっかりと理解すれば、正しく使うことができます。

決裁とは

決裁とは会社や組織の中で、提出された案件についての可否を判断することです。

稟議書や申請書などを上長にあたる人物が順に承認していき、最後の承認、最終的な決定を決裁と指します。

決済とは

決済とは、商品やサービスに対して、お金を払うことを言います。私たちは日常的にお金を支払って買い物などを行っています。これらすべてを決済と呼びます。

現金決済、クレジットカード決済、電子決済など、これらのお金の支払いを行うことも決済に含まれます。

稟議と決裁の違い

稟議と決裁の違いについて、説明します。稟議とは上述している通り、起案から承認・決裁までのことを指します。

決裁は稟議の中の最後の承認のことを指します。決裁という言葉は、使う場面によって広い意味で「決裁が必要」「決裁を得る」など稟議と同じ意味で言うこともあります。

稟議とは

稟議とは自身のみで判断が下せない案件に対して、稟議書と呼ばれる文書などを作成し、上長や判断が下せる責任のある立場の者に起案・承認・決裁を行うことをまとめて稟議と言います。

稟議を行う際は、上長や責任のある者の承認を得ることが必要になります。

最終的な承認である決裁者の承認を得るために、稟議の内容をまとめた書類である稟議書などを作成することも重要です。

関連記事はこちら

⇒稟議書とは?書き方からテンプレート・例文までご紹介

承認とは

承認とはその事柄が正当である、肯定的だと認めることを指します。

決裁は組織における最終的な承認なので、決裁も承認に含まれます。

会社や組織では、上長や責任のある立場の者が承認を行うことが多くあります。電子決裁システムなどを使用することで、承認をスムーズに行うことができます。

稟議や決裁が必要な場面

会社や組織の中で、稟議や決裁が必要な場面を一部ご紹介します。

- 申請・承認・決裁のフローが必要な書類

- パソコンや周辺機器などの機器購入

- 外部の契約

- 広告宣伝費の決裁

- 人材の採用

- 出張の可否

- その他、経費がかかる場面

決裁の流れ

決裁を行う際、どういった流れで決裁が行われるのか、一般的な決裁の流れと決裁の必要性について解説します。

決裁のおおまかな流れ

決裁を行う際、どういった流れで決裁が行われるのか、一般的な決裁の流れと決裁の必要性について解説します。

一般的な決裁の流れは大きく分けて三段階に分けることができます。

①起案→②承認→③決裁

この最終的な決裁までの流れをまとめて稟議と呼ぶこともあります。

②の承認のフェーズで、回覧や複数の承認が行われる場合があります。

申請してからの流れを申請経路と呼びます。

一般的な決裁までの大まかな流れは以下の通りです。

起案

まず最初に起案が行われます。ここでは決裁を得るために必要な事項をまとめ、文書を作成します。

文書を作成する際には、最終判断を下す決裁者だけでなく、途中に当たる承認者の理解も得るために文書を作成しなければなりません。

関連記事はこちら

⇒起案とは?起案の関連用語から、起案書の作成方法まで紹介

承認

次に承認です。起案した文書を、上長にあたる人物などに起案で作成した書類を回覧し、承認を得ます。

複数の人が承認や回覧を行わなければならない場合もあります。

申請経路をきれいに整備することで、スムーズに承認を行うことができます。

決裁

最後が決裁となります。最終判断を行うのが決裁者です。最後の承認を決裁と指します。

組織として最終判断を下し、決裁を行います。

なぜ決裁が必要なのか

会社や組織で意思の確認・承認・決定を行う上で、日本の多くは決裁を行うという流れを採用しています。

なぜ決裁が必要なのか、決裁を行うメリットとデメリットをもとに解説します。

決裁と行うメリット

会議の時間を削減することが出来る

会社や組織では日々、様々な案件に対して意思決定(決裁)が行われます。

たくさんの案件の意思決定を行う際に、最終判断を下す上長を含めスケジュールを調整して会議を行うには、時間的と人的リソース不足、会議ができない場合に判断がくだせないなどの問題が発生してしまいます。

決裁を行う内容を文書として作成し、その書類を回覧することで、会議にかかる時間を大きく削減することができます。

会議にかかる時間を削減することで、少ない時間で決裁を進めることができます。

やりとりを文書化して可視化できる

文書を作成すると会議の時間を削減できるほかに可視化できるというメリットがあります。一般的に決裁を行う際には、文書を作成します。稟議書、申請書、届出など用途に合った様々な文書があります。

文書化することで当人の説明がない時でも決裁を進めることができます。

また文書にして残すことで、過去の履歴を確認することが容易になります。

決裁を行うデメリット

承認・決裁完了までに時間がかかる

文書を中心とした決裁のデメリットとして、上長と最終的な判断を下す決裁者の承認が得られるまでに時間がかかってしまうという点があります。

文書にて案件の意思決定を行う際には、回覧がスムーズに行われなかった場合、案件がとまってしまい、判断が遅れてしまうことがあります。

会議にて案件の意思決定を行う際には、その場で判断が下されるので、決裁までに大きく時間を要しません。

承認が止まると次に進まない

複数の上長から承認が必要な際には、一度止まってしまうと次に進めないということがあります。

承認・決裁の流れを止めずにスムーズに行うための対策として、文書の電子化による電子決裁システム(ワークフローシステム)がよく活用されます。

責任者、承認者、決裁者の所在が明確でない場合がある

申請・決裁を行う際に、その案件の責任者、確認・チェックを行う承認者、最終的な判断を下す決裁者がわからない場合があります。

そういった場合には社内の詳しい人に確認が必要になってしまうなど、余計な時間を取られてしまいます。

電子決裁システムにて、あらかじめ承認のルートを明確化させておくことで、確認するなどの余計な時間を削減して、業務を効率化させることができます。

関連記事はこちら

⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介

⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説

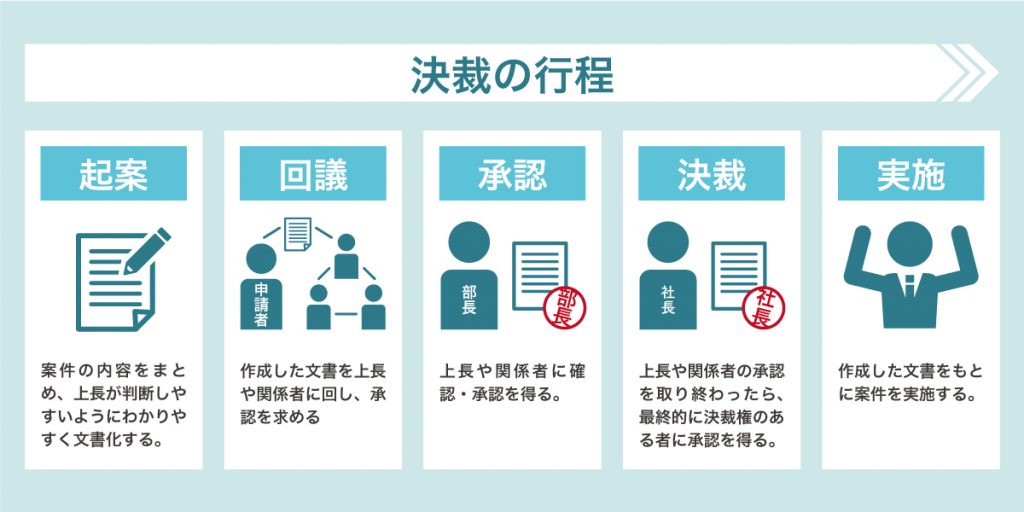

決裁の具体的な流れ 行程例

決裁の具体的な工程としては下記の流れになります。

①起案→②回議→③承認→④決裁→⑤実施

起案

案件の内容をまとめ、文書作成(申請書、稟議書、届出)を行うことを指します。

決裁が必要なのかを判断し、上長が判断しやすいように書類を作成します。

関連記事はこちら

⇒起案とは?起案の関連用語から、起案書の作成方法まで紹介

回議

起案された文書を上長や担当者、関係者に書類を回して承認を求めることを指します。

稟議の流れの中で回議がスムーズに行えない場合があります。

回議をしている時に、承認をだれにもらえばいいのか、だれが担当しているものなのかわからない場合などです。

電子決裁システム(ワークフローシステム)を使用することで、回議の経路を明確化し、スムーズに稟議を行うことができます。

承認

回議を行い、上長、関係者の了承をもらい、承認を得ることができます。

複数の承認者、数人のうちのいずれかの承認者といった承認フローの場合もあります。

決裁

最終的な承認の判断を行える者のことを、決裁者と言います。

決裁者に承認をもらい決裁を完了させます。

回議を行い、必要な承認を得て、初めて決裁者まで稟議などの文書が回ってきます。

実施

決裁が下りたことで、起案した文書をもとに案件を実施していくことができます。

決裁が下りた内容を実施するだけでなく、PDCAを回して改善していくことも重要となります。

紙の決裁と効率化

紙の決裁には多くのデメリットが存在します。

紙の決裁におけるメリットとデメリットを説明していきます。

関連記事はこちら

⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介

⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説

紙の決裁のメリット

紙の決裁の流れの中で、メリットとなるポイントをご紹介します。

コミュニケーションが生まれる

紙での回覧を行う際には、文書を渡すときに簡単に説明するなどを行います。

普段あまり関わりのない方が承認者、決裁者の場合、新しいコミュニケーションが生まれ社内のコミュニケーションが活性化するキッカケにもなります。

口頭で説明、解説ができる

渡すときに簡単に説明ができることがあります。その際に承認者、決裁者は質問ができるので、勘違いなどトラブルが起きる可能性が低いと言えます。

紙の決裁のデメリット

紙の決裁の流れの中で、障害となるポイント、効率よく稟議などを進めていくポイントをご紹介します。

文書の紛失リスク

紙での決裁を行っている場合、他の紙に紛れてしまうことで必要な時に出せなかったりすることがあります。

社内機密の内容である場合、大きなトラブルになる可能性があるので注意が必要です。

情報漏洩のリスク

紙の特性上、だれでも閲覧しやすいという特性があります。

だれでも閲覧しやすいので情報漏洩のリスクがとても高いと言えます。

決裁における情報漏洩の対策をする必要があります。

テレワーク・オンラインが不可

紙での決裁を行っている場合、現物の文書がないと確認作業や、文書に承認印、決裁印を押す作業ができないため、テレワークなどが出来ません。

承認者と決裁者が近くにいないと決裁が進まないため、決裁が滞ってしまいます。

承認を得る先がわからない

承認、決裁の流れを明確にしていない場合、承認を得なければいけない担当者がわからないことがあります。担当者を探すために余計に時間が取られてしまうことになります。

文書の確認漏れ、忘れ

紙の文書で決裁を行っているとき、承認者・決裁者がなんらかの理由で文書の確認漏れや忘れてしまうことがあります。回議を進めている方が適宜リマインドを行うなどして、注意する必要があります。

ハンコが必要

承認印・決裁印を文書に押す必要があります。ハンコが必要となるので、特定の場所以外での決裁が行えません。

電子決裁の活用

電子決裁システム(ワークフローシステム)を使用することで、紙のデメリットを克服することができます。必要に応じてワークフローシステムの導入を検討することも必要です。

関連記事はこちら

⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介

⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説

ワークフローシステムとは

ワークフローシステムとは、決裁などの文書を電子化し、承認の流れをシステムに作成することで、効率的に起案・承認・決裁が行えるシステムです。

意思決定のスピードアップ、業務効率化、生産性向上を行えるシステムです。

電子決裁システムの導入

電子決裁システム(ワークフローシステム)を活用することで、紙の決裁でのデメリットを克服して、効率化することができます。

電子決裁による紙のデメリットを克服

文書の紛失リスク

電子決裁システム(ワークフローシステム)を活用する際には、クラウド上に文書を保管するため、紛失のリスクはありません。

紛失による情報漏洩などのトラブルも未然に防ぐことができます。

情報漏洩のリスク

電子決裁システム(ワークフローシステム)は、決裁に関係のある人のみが閲覧でき、決裁に関係のない人は文書の閲覧できないように設計されています。外部に情報が漏洩する可能性は低いと言えます。

テレワーク・オンラインが不可

電子決裁システム(ワークフローシステム)は、ブラウザで使用できる製品もあります。ブラウザでできるので、いつどこにいても起案・承認・決裁が行えます

テレワーク・オンラインでの決裁も簡単に行えます。

承認を得る先がわからない

電子決裁システム(ワークフローシステム)では、承認フローという決裁の申請・承認ルートを設計することができます。あらかじめ決裁の申請・承認ルートを設計しておくことで、迷うことなく次の回議に進めることができます。

文書の確認漏れ、忘れ

電子決裁システム(ワークフローシステム)には、文書の確認漏れや忘れていた際にリマインドメールでお知らせしてくれる機能がある製品もあります。リマインドしてくれるので、忘れることも、滞ることもありません。

ハンコが必要

電子決裁システム(ワークフローシステム)では、ハンコの代わりに電子の承認印・決裁印にて、決裁を進めます。ハンコが必要ないので、いつでもどこでも決裁が行えます。

関連記事はこちら

⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介

⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説

ワークフローシステムで決裁を行うメリット

ワークフローシステムを活用することで、様々なメリットを得ることができます。

電子決裁システム(ワークフローシステム)で得られるメリットを解説します。

申請・承認のスピードが上がる

ワークフローシステムを活用することと申請・承認の流れがスムーズに進むので、決裁の時間を短縮でき、申請・承認のスピードアップが測れます。

人的ミスに早期対応・未然に防ぐことができる

紙の申請を行う際には、文書を作成してから気づくミスなどもあります。ワークフローシステムであれば、入力欄にチェック項目、エラー表示などの機能をつけて、人的ミスを未然に防ぐことができます。

あとからデータの不備が見つかった場合にも、いつでもどこでも修正が可能です。

リモートワークにも対応できる

紙の決裁では、紙でチェックをする必要があったり、ハンコを押す必要があるので、出社が前提になってしまいます。

ワークフローシステムは、スマートフォン・PC・タブレットのブラウザで使用可能な製品もあるので、どこでも決裁を行うことができます。

ペーパーレスが実現する

ワークフローシステムは、システムの中だけで決裁が全て完結するので紙を一切使用しません。ペーパーレスになるので紙にかかるコストを削減します。

過去のデータ管理が楽にできる

紙の決裁では、稟議や申請を行うたびに管理する書類が増えていきます。ワークフローシステムでは、過去のデータを電子上で管理するので、すぐに過去のデータを探し出すことも出来ます。

紛失リスクが軽減する

紙の決裁では、決裁が終わった書類を保管しておくことが必要になります。紙であればミスや火に弱いという弱点があります。

また書類をどこに仕舞ったのかわからなくなることもあります。

ワークフローシステムであれば、過去のデータとして、わかりやすく管理出来ます。

関連記事はこちら

⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介

⇒ワークフローシステムとは?メリット・選び方・導入フローを解説

まとめ

ワークフローシステムを活用すると様々なメリットがあります。

リモートワークやオンラインという分野が注目されている現代では、多くの企業や組織が、紙の決裁から電子決裁(ワークフローシステム)に移行をしています。

決裁は意思決定を行う上で、必ず必要になる行程なので、電子化を行い効率化することが重要です。

ワークフローシステムを導入して、決裁を効率化していきましょう。

ワークフローシステム「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。

Excelで使用している帳票や申請書を、見た目そのままWEB申請フォームを作成でき、紙からの移行も簡単に行えます。

コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。

事例記事の詳細はこちら

⇒ワークフローで内部統制を強化、電子化の一歩を/簡便さと機能性、連携性を軸にワークフロー選定

⇒紙帳票の電子化による効果は、業務効率化・スピードアップにとどまらない! 申請・決裁データの分析や内部統制強化など自社に合わせて活用

⇒教育機関のワークフロー選定基準は総合力と柔軟性/電子決裁導入で業務改革をさらに加速

⇒経理の残業ゼロを実現!業務効率化とコスト削減を両立できた事例

⇒フロントオフィスからバックオフィスまでを一気通貫! 決め手はkintone連携と業務担当者が自分で設定可能な使いやすさ

⇒経営統合によって全体最適が急務に。コラボフローの導入で社内業務の統一化に成功した事例

⇒社内のIT化推進をきっかけにコラボフローを導入、決裁までのスピードが3分の1になった事例