この記事の目次

リモートワークの普及により、社内の申請・承認手続きをデジタル化するワークフローシステムの需要が拡大しています。働き方改革を進めるという観点からも、ワークフローシステムの導入は大きな効果を発揮するでしょう。

この記事ではワークフローシステムの概要について解説するとともに、メリットやデメリット、導入に際しての選び方、導入方法についてもご紹介します。

そもそもワークフローとは

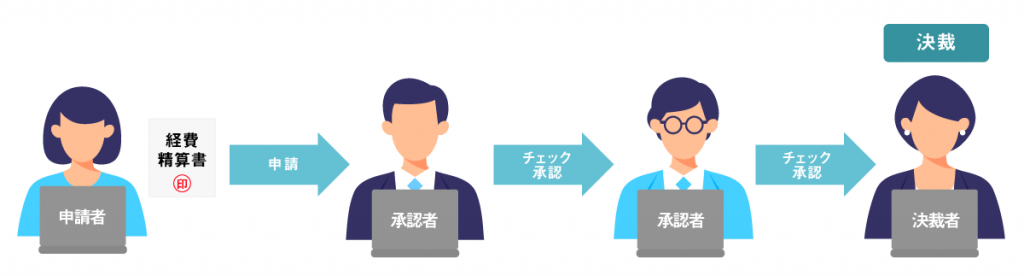

ワークフローとは、業務の一連の処理や手続きの流れのことです。また、流れを視覚的に表したものを「ワークフロー図」と呼びます。

従来は広い意味で使われていましたが、近年での意味のワークフローとは「組織内における申請や承認や決裁、その後の確認や回付といった一連の流れ」を指すようになりました。

企業の規模が大きかったり、申請条件や承認ルートが煩雑だったりすると「どの申請書を使えば良いのか?」「どの承認ルートを使えばよいのか?」「申請から承認までの進捗状況は?」「承認から決裁までに時間がかかりすぎ」といった問題が発生し、業務の効率化を妨げてしまいます。

業務の効率化とスムーズな処理のためには、ワークフローを組織内で適切に運用する必要があります。

ワークフローをアナログ(メール・紙)運用するデメリット

企業内には、稟議書や見積依頼書、経費精算書、契約書締結申請書など、多種多様な申請書が存在します。申請書をメールや紙で運用している場合、書類を書く手間やメールを作成する手間が発生します。

また、書類は承認を得るために社内便でまわしたり、場合によっては支社から本社に郵送したりと運用にも手間がかかります。決裁後に回覧する際も、一人一人が閲覧していると時間がかかってしまいます。書類を保管する際も、場所をとってしまう上に、あとから書類を探し出すのに時間がかかります。これら一つ一つの作業時間は少ないですが、合計すると、その時間は膨大となります。結果として、企業の生産性の低下にもつながってきます。

生産性を向上させたい場合は、ワークフローシステムを導入することも一つの手段です。導入によって、申請にかかる作業を電子化・自動化することができます。

ワークフローシステムとは

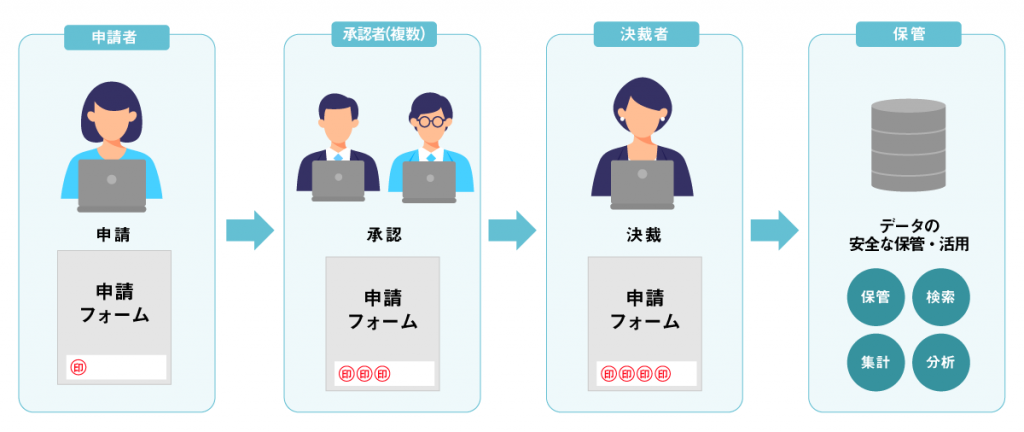

ワークフローシステムとは、企業内で発生する申請や承認・確認といった手続きの流れを電子化・システム化したものです。

用途に合わせて「稟議システム」「電子承認システム」「電子決裁システム」と呼び名が変わる事もありますが、いずれも申請・承認業務を電子化・システム化するワークフローシステムと同等と言えます。

ワークフローシステムを導入する目的

ワークフローシステムの導入によって、業務が電子化・システム化されることで、以下のような目的を達成できるでしょう。

それぞれの詳細は「ワークフローシステムのメリット」の項で解説します。

- ペーパーレス化・脱ハンコの促進

- 業務手続きの省力化・効率化

- 意思決定の迅速化・精度向上

- 内部統制強化

ワークフローシステムの主な機能

ワークフローシステムの主な機能は以下の4つです。ワークフローシステムの機能を確認して活用の幅を広げましょう。

ワークフローシステムの選び方やトライアルについてもっと知りたい方は下記のリンクからダウンロードが可能です。

資料ダウンロードはこちら

⇒ワークフローツールを選定する上で絶対に押さえるべきポイントは?

⇒ワークフローの試し方が分かる!トライアルをムダにしないための5つのポイント

申請書類のフォーマット(ひな形)作成機能

紙の申請書類を使って申請をする際は、印刷や記入に手間がかかります。

一方、ワークフローシステムでは申請書類のフォーマットを一度作成しておけば、そこに直接入力するだけで申請できます。

ワークフローシステムの、申請書類のフォーマット作成機能を使用し、 もともと社内で使用していた文書のフォーマットをシステム画面内に置き換えましょう。

例えば稟議書の場合、起案者に関する項目(所属部署、役職、氏名など)や、申請内容に関する項目(件名、申請の詳細、時期、依頼先業者など)を、システム画面上で入力できるようにしておくとよいでしょう。

承認ルート(経路)設定機能

申請書は、申請後に社内関係者(例えば課長、部長、本部長など)の承認・決裁を得る必要があるものが大半です。承認ルートは、それぞれの企業によって独自のルートが存在しており、商習慣や利用用途、社内のルールなど様々な要因で多種多様なルートが存在します。

複雑な申請ルートが存在する中で紙の申請書類で人の手で申請を行っていると混乱やヒューマンエラーが発生してしまいかねません。間違って承認をスキップしてしまったり、申請書が誤った部署にまわされてしまったりといったことが起こると、承認を得るために余計に時間がかかってしまうでしょう。

ワークフローシステムでは、導入時に企業独自の承認ルートを申請内容ごとにあらかじめ登録しておくことが可能です。承認ルートを登録しておけば、申請内容に合わせて登録された承認ルートで申請が進んでいき、混乱や、ヒューマンエラーを防止できます。

進捗を可視化する機能

紙で申請・承認手続きをする際には、「書類が承認担当者のもとに届いていない」「担当者が書類を見忘れる」などの人為的なミスが発生する可能性があります。この点は、ワークフローシステムによって最小限にできるでしょう。

例えば、担当者から社内文書の承認を求められた際に、メールやチャットツールへ通知が届く機能があります。

そのほか、社内文書それぞれの処理状況が「承認待ち」「差し戻し」「確認」といった形で誰がどこまで確認しているかといった進捗を可視化する機能も備わっていますので、誰の所で申請が止まっているか、どういった状態か確認することができます。

各書類のアーカイブ/検索機能

紙で社内文書を作成していると、書類は年々増えていき、管理が困難になります。また、保存も必要なため、適切なファイリングと保管スペースも必要になります。

ワークフローシステムの機能では、申請書はデータとして残っていくため、保存スペースを圧迫することはありません。また、申請書の種類や日付や担当者といった条件で、過去の文書を簡単に検索することもできます。

ワークフローシステムのメリット

ワークフローシステムのメリットについて解説していきます。

メリットを知ることでワークフローシステムをさらに活用することができます。

業務の効率化(働き方改革)

ワークフローシステムの導入により申請手続きがシステム化され、業務の効率化が進みます。働き方改革に取り組みたいと考えている企業にとって、大きな助けとなるでしょう。

また、申請書が電子化され用紙への印刷や手書きの労力を削減できます。

加えて、記入項目を自動チェックしてくれる機能も備わっているため、記入の抜け漏れといったミスの防止にもつながります。最低限の情報を記入するだけで、記入漏れや計算ミスのない申請を行うことができるようになります。

その他にも、過去の申請書を利用して新たな申請書を作成できたり、申請書の一部の内容を自動で転記する事も可能です。コピーや再記入の手間を省いたり、転記や再添付をする手間を省きスマートに業務を行うことができます。

決裁時間の短縮

ワークフローシステム導入によって、決裁までにかかる時間を短縮できます。

例えば、システムが申請書の内容を自動判別し、適切な承認経路を自動選択するため、承認ルートの確認に時間がかかりません。

また、システムを使えばスマホやタブレットといった携帯デバイスで承認できるため、社内に承認者がいなくても申請が滞ることがありません。

さらに、書類の郵送やメールでの送付といった、次の承認を得るまでのリードタイムや手間がなくなり、決裁にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。

関連記事はこちら

⇒起案とは?起案の関連用語から、起案書の作成方法まで紹介

⇒決裁とは?関連用語から決裁の流れまで解説

⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介

多様なワークスタイルへの対応

ワークフローシステムの導入によって、多様なワークスタイルにも柔軟に対応できるようになります。申請・承認業務が電子化され、いつでもどこでも行えるようになるためです。

申請承認作業のために出社する必要はなくなり、近年話題となっているテレワークやリモートワークにも柔軟に対応することができます。

また、外回りの多い営業部門などでは、申請承認業務のためだけに会社に戻る必要もなくなり、営業部門の働き方改革や業務の効率化が期待できます。

内部統制の強化

ワークフローシステムの導入により、内部統制の強化が期待できます。社内のワークフローが見える化されるため、適切なフローを踏んでいない申請の発生を予防できます。

また、承認者がいないからといって承認をスキップしたり、事後確認をしたり、といった不適切な承認の防止が可能になります。申請書に承認日や承認の経緯などの履歴もすべて保存されるため、証跡が残り、内部統制の強化にもつながります。

関連記事はこちら

⇒内部統制をわかりやすく解説|基本的要素や目的についても

ペーパーレス・脱ハンコ

ワークフローシステムを導入すると申請書類を電子化でき、ペーパーレス化につながります。

ペーパーレス化により、そもそもの紙代や印刷代、郵送や保管にかかる費用を削減できます。システム上でデータを管理することで、申請書をファイリングしたり管理する手間も減り、紛失する恐れもありません。

また、過去の書類を探し出すことも簡単になり、書類を探す時間を省けます。

さらに、ワークフローシステムでは、電子上で承認作業を進めるため脱ハンコ化にもつながります。

スマホやタブレットなどの携帯デバイスからワークフローシステムを通じて、いつでもどこでも承認作業を行えます。押印のためだけに出社しなくてはならない「ハンコ出社」もなくなるでしょう。

関連記事はこちら

⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介

ワークフローシステムのデメリット

ワークフローシステムはデメリットや、導入時に注意する点がいくつかあります。

例えば、業務フローが変化することを周知する必要があるでしょう。操作に慣れるまでに時間がかかる可能性もあります。

あるいは検討が不十分なまま導入したために、欲しかった機能が実装されていないケースもあるでしょう。事前に現状の社内のワークフローを確認してシステム化した際にも必要な機能について把握しておくことが重要です。

導入前にはトライアルを活用し、実際に自社に適したシステムなのか確認しましょう。

トライアルについては後半で詳しく解説します。

ワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムの選び方について解説します。

ワークフローシステムは製品によって機能は様々です。ワークフローシステムの選び方を理解することによって社内ワークフローを確実に効率化することができます。

ワークフローシステムの選定ポイントについて、さらに詳しく知りたい方は下記リンクからダウンロードが可能です。

資料ダウンロードはこちら

⇒ワークフローツールを選定する上で絶対に押さえるべきポイントは?

機能は十分か

ワークフローシステムの導入を検討する際は、システムの機能面に注目しましょう。

- 申請書のフォーマット(ひな形)が作りやすいかどうか

- 承認ルートは柔軟に設定可能かどうか

- 連携機能があるかどうか

自社に合った導入形態か

ワークフローシステムの導入形態には、大きく分けてクラウド版とパッケージ版の2種類があります。自社の規模や環境に応じて適切な導入形態を選びましょう。

クラウド版はソフトウェアをインストールせず、インターネット環境とパソコンやスマートフォンといったデバイスを用いて利用するものです。ユーザー数に応じた月額制、年額制のものが多く、初期費用を抑え、短期間で導入可能です。また、一部の部門から利用を開始して、社内展開をしていくスモールスタートでの利用開始にも向いています。カスタマイズができない。もしくは限定的にしかできないなど場合も多く、カスタマイズ費用も別途かかるケースがあるため、必要な機能が足りているかといったニーズを満たしているか、満たすことが可能かを事前に確認しましょう。

パッケージ版は、⾃社のサーバーにソフトウェアをインストールして利用するものです。自社システムとの連携のしやすさ、セキュリティ性の高さ、カスタマイズ性の高さに優れています。しかし初期費用が高額で、自社でメンテナンスを行っていく必要があります。

コスト面は見合っているか

システムを導入する際、コスト面は無視できません。導入に必要な費用には、初期導入費用・月額費用・オプション費用・メンテナンス費用・サポート費用などがあり、クラウド版かパッケージ版かによっても異なります。

基本的な費用は以下の通りです。

- クラウド版【月額利用料×ユーザー数】

- パッケージ製品【初期導入費用+保守費用】

- ※オプションを利用する場合は上記の他に追加でオプション費用が発生します。

システム導入前に見積りを依頼し、費用を事前に確認しましょう。システム導入により削減されるコスト(紙代やプリント代、人件費など)も予め把握しておくと、正しくコスト計算できるでしょう。

使いやすさはどうか

ワークフロー導入の目的を達成するためには、従業員全員が使いやすいシステムである必要があります。日常から利用する関係部署の従業員が選定に関わった上で、導入するシステムを決めましょう。

また、しっかりとしたサポート体制があるかどうかも確認しておきましょう。サポート体制が十分でないと、システム利用中に不明点や問題が起きた際に、解決に必要以上の時間を要し、業務に支障が生じてしまいます。

資料ダウンロードはこちら

⇒ワークフローツールを選定する上で絶対に押さえるべきポイントは?

⇒ワークフローの試し方が分かる!トライアルをムダにしないための5つのポイント

ワークフローシステムの導入手順とポイント

ワークフローシステムを導入する手順とポイントについて見ていきましょう。

ワークフローシステムの導入手順を確認することでスムーズにワークフローシステムを活用することができます。

STEP1 申請業務と必要な機能を洗い出す

まずは、現状の申請業務の中からシステム化したい業務をピックアップします。複数ある場合は業務や部門ごとにグループ化し、優先順位をつけると良いでしょう。

システム化したい申請業務がピックアップできたら、次に関連する申請書の内容を確認します。

システム化するにあたって、必要ない項目や足りない項目はないか精査しましょう。システム化を意識し考えながら申請書を見直すと、このあと行う、ワークフローシステムに必要な機能の洗い出しも行いやすくなります。

申請業務の洗い出しができたら、申請に必要な以下のような機能について検討します。この際に、一律に機能を洗い出すのではなく、「必須機能」「あると便利な機能」といったように優先順位をつけておくと、システム選定の際に役立ちます。

| 入力支援機能 | 必須項目の設定や入力制限などを行うことができる機能。記入ミスによる申請ミスを未然に防ぐことができる。システムによっては申請書のテンプレートが準備されている場合も。 |

| 条件分岐機能 | 申請内容(承認者の人数、申請金額、選択項目など)を条件に、承認経路を分岐させる機能。 |

| モバイル対応 | スマートフォンやタブレットなど異なるデバイスでも表示が崩れたり利便性が落ちたりすることなく利用することができる機能。 |

| Excelファイルの活用 | 元々社内で使用していた、Excel形式で作られた申請書のひな形をシステムにアップロードすることで申請フォームを自動生成してくれる機能。 |

| 添付ファイル機能 | 申請フォームそのものにファイルを添付することができる機能。 |

| 帳票出力機能 | PDFやExcel形式で申請書データを帳票として 出力可能になる機能。 |

| SSO(シングルサインオン) | 1つのIDとパスワードで複数のシステムが利用でき、システムごとのIDとパスワードを入力する手間を省略しユーザーの負担を軽減してくれる機能。 |

STEP2 利用範囲と承認ルートの確認

STEP1で洗い出した申請書の利用範囲を把握します。「利用部署の中で申請書を申請する人」「承認する人」「確認や回覧する人」がそれぞれ何人いるかを考えると、把握しやすいでしょう。利用範囲を把握することで、ワークフローシステムの利用人数を正確に把握でき、費用感のイメージや適切なシステムの選定に役立ちます。

利用範囲を把握するタイミングに合わせ、承認ルートも確認しましょう。システム化すると一つの申請書を並行して確認・承認できるため、承認ルートの無駄を省けます。省ける無駄がないか見直しましょう。

STEP3 別システムとの連携を検討する

STEP1でピックアップした申請書や、STEP2で確認した利用範囲や承認ルートに応じて、すでに社内で導入しているシステムとの連携が必要か検討しましょう。社内で使用しているグループウェアやチャットツールがある場合は、SSO(シングルサインオン)連携することで、二重ログインを防げます。

また、申請業務によっては、別システム内のデータを参照して申請書に利用したいなど、より高度な連携が必要になる場合もあります。時に外部に開発依頼するケースもあるでしょう。

STEP4 担当者とスケジュールを決める

続いて、担当者とスケジュールを決めて、具体的に誰がどのように導入していくのか固めていきます。導入作業を行う担当者、そして導入後の管理やメンテナンスを行う担当者を決めましょう。加えて、社内で解決しきれない課題をベンダーに問い合わせる担当者も決めておきます。担当者を決めておけば、トラブルや疑問が発生した際の質問窓口を一元化でき、システム移行や運用をスムーズに進められます。

担当者が決まったら、大まかなスケジュールを決めます。「導入するワークフローシステムをいつまでに決めるか」「テスト運用はいつ行うか」「本格的に運用を開始したいのはいつか」を決めましょう。大まかなスケジュールをあらかじめ決めておけば、他の業務と兼業している担当者でも効率的に導入を進められます。スケジュールは担当者内だけでなく、社内の経営層とも共有しておくと良いでしょう。

導入を成功させるためのポイント

導入を成功させるためのポイントは「スモールスタートで始める」ことです。一度に全ての部署の全業務をシステム化すると、変化についていくために労力がかかってしまう恐れがあります。

小さく始めて、小さな範囲で出た課題をひとつずつ解決し、より良い状態にしてから利用範囲を拡大するほうが効率的です。全社導入した後に課題が発生してしまうと、社員に対する影響も大きくなってしまいます。

また、導入の支援をサポートしてくれるパートナー企業の力を借りるのも一つの手段です。

導入前にはトライアルを活用し、自社に適したシステムなのか見極めることをおすすめします。トライアル活用方法については次章で詳しく解説します。

ワークフローシステムの正式導入前にトライアルを活用しよう

ワークフローシステムの選び方を元に、、有力な製品を選定したら実際の利用を想定したお試し(トライアル)を利用してみましょう。

本記事ではトライアルの機会を最大限に生かす5つのポイントを解説します。

ワークフローシステムのトライアルを最大限に生かす方法をもっと知りたい方は下記のリンクからダウンロードが可能です。

資料ダウンロードはこちら

⇒ワークフローの試し方が分かる!トライアルをムダにしないための5つのポイント

1.改めて導入目的を明確化する

ワークフローシステムには様々な機能が搭載されていますが、限られたトライアル期間中に、全ての機能を試すことは難しいもの。そこで、トライアルをはじめる前にはワークフローシステムの導入目的を改めて明確にしておきましょう。

「承認経路をスリム化したい」「ハンコ出社をなくしたい」など、目的をあらかじめ明確にしておけば、その目的に合わせた機能をピックアップして試すことができます。

そうすることで、実際にワークフローシステムを導入した後の効果が見えやすくなるでしょう。

2.社内にトライアル体制を構築しておく

ワークフローシステムのトライアルでは、さまざまなスタッフから「スムーズに導入できそうか」「必要な機能を満たしているか」といった意見をピックアップすることが大切です。

そうすることで導入前に問題点を洗い出し、改善することができるからです。

そこで、情報システム部などの専任部署や、実際にシステムを触ることになる現場スタッフ(営業部門、生産部門、管理部門など)も含めた体制を構築し、意見をもらえるようにしておくことは欠かせません。

しかし、現場スタッフは通常業務で忙しく、トライアルに関する時間が割けない場合もあります。事前に担当者を選定し、業務を割り振るようにしておきましょう。

3.ベンダーのレクチャーを受ける

トライアルで重要なのは、ワークフローシステムを導入することで目的を達成できそうかどうか、検証することです。トライアル開始前に、ベンダーから操作方法に関するレクチャーを受けておきましょう。

現場スタッフがレクチャーに参加すれば、トライアルもスムーズに進めることができます。オンライン上でレクチャーを受けることもできるため、複数の支社にまたがって同時参加も可能です。

4.フォームやフローについて、見直しの機会を設ける

ワークフローシステムを導入時から完璧な状態で運営することは難しいもの。

トライアルでも同様に、はじめに設計・設定したフォームやフローをそのまま使い続けるのではなく、修正点を見つけながら改善を繰り返していきましょう。はじめから完璧を目指すのではなく、見直しの機会を設ける、という前提で進めていくのがベターです。

5.運用サポートをフル活用する

この記事では、ワークフローシステムのメリット、選び方、導入方法についてご紹介しました。記事内で解説した全ての機能を備えたワークフローシステムとして、コラボスタイルでは「コラボフロー」をご用意しています。

コラボフローは、運用開始にあたって難しいプログラミングや専用ソフトは一切不要です。Excelで作成した帳票や申請書をそのまま申請フォームにでき、経路設定もパズル感覚で簡単に行えます。

また、活用支援サイトもご利用いただけます。機能紹介やメンテナンス、活用事例などをまとめた「活用ガイド」のほか、スタートアップガイドなどの資料も公開しておりますので、ぜひお役立てください。

コラボフローのご利用にあたっては、30日間無料のトライアルもご用意しております。社内のワークフローに関して課題を感じている企業の担当者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、ワークフローシステムのメリット、選び方、導入方法についてご紹介しました。

記事内で解説した全ての機能を備えたワークフローシステムとして、コラボスタイルでは「コラボフロー」をご用意しています。

コラボフローは、運用開始にあたって難しいプログラミングや専用ソフトは一切不要です。Excelで作成した帳票や申請書をそのまま申請フォームにでき、経路設定もパズル感覚で簡単に行えます。

また、活用支援サイトもご利用いただけます。機能紹介やメンテナンス、活用事例などをまとめた「活用ガイド」のほか、スタートアップガイドなどの資料も公開しておりますので、ぜひお役立てください。

コラボフローのご利用にあたっては、30日間無料のトライアルもご用意しております。社内のワークフローに関して課題を感じている企業の担当者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ワークフローシステムの「コラボフロー」は直感的に操作ができるため、初心者におすすめのツールです。Excelで使用している帳票や申請書を、そのまま申請フォームに変換でき、移行も簡単にできます。コラボフローの詳細は、下記よりご確認ください。

関連記事はこちら

⇒起案とは?起案の関連用語から、起案書の作成方法まで紹介

⇒電子決裁とはどのようなものか?導入のメリットを紹介

⇒ペーパーレス化とは?メリットや推進方法・企業の成功事例を紹介