導入事例

専用のワークフローシステム導入により社内統制の強化を実現 標準機能のシンプルさが成功の鍵に

この記事のサマリー

- 専用のワークフローシステム導入により、社内統制の強化を目指す

- ベンダーの手を介さず自分たちで改修を行えるのが決め手 標準機能のシンプルさも魅力

- 旧システムのムリ・ムダ・ムラを見直し、フォーマットとルールを厳格化

- 教育コストが大幅に削減 改修スピードや業務効率もアップ

- コラボフローへの業務一元化によりさらなる社内変革を目指す

(右から)

総務人事本部 大矢野 太郎 様

経営改革本部DX推進部インフラ改革室 本井 道和 様

経営改革本部DX推進部インフラ改革室 廣川 真輝 様

自分らしさを実現したい全ての人を支援する成長伴走カンパニー

株式会社日本能率協会マネジメントセンター様は「学びのデザイン事業」「時間<とき>デザイン事業」の2大事業を柱とする成長伴走カンパニーです。 学びのデザイン事業では、通信教育、eラーニング、研修などの人材育成支援事業及び出版事業を、時間<とき>デザイン事業では、日本初の「時間目盛り」入り手帳として大ヒットした能率手帳のDNAを引き継ぐNOLTYをはじめとする、手帳事業を行っています。

今回は、コラボフロー導入を主導した大矢野様、本井様、廣川様の3名に、コラボフロー導入の背景や選定のポイント、活用方法などについてお伺いしました。

コラボフローを導入した背景

専用のワークフローシステム導入により、社内統制の強化を目指す

本井様

弊社ではこれまで、汎用的なグループウェアの機能を使いワークフローの運用を行っていました。当該グループウェアが2024年にサポートが終了することになり、ワークフロー専用のシステム導入を検討することになったのです。

大矢野様

旧グループウェアはワークフロー専用のシステムではないため設計の自由度が高い反面、社内統制が効きにくいというデメリットがありました。ワークフロー専用のシステムを導入することで、社内統制を強化したいという狙いもありました。

コラボフロー選定のポイント

ベンダーの手を介さず自分たちで改修を行えるのが決め手 標準機能のシンプルさも魅力

本井様

選定にあたって重視したのは、コスト面と複雑な承認経路に対応できるかという点です。また、弊社は年度が変わる度に組織や承認者が変わるため、システムの設定変更をスピーディーに対応する必要がありました。販売パートナー様からの提案で3製品ほどが候補に上がっていたのですが、コラボフロー以外のツールはシステムの修正や変更を自分たちで行えず、都度ベンダーに依頼しなければならいという点がネックでした。その点コラボフローは、システムの設定変更などを全て自分達で行える点に魅力を感じました。

廣川様

システム担当からすると、「作りやすさ」と「できること」はトレードオフの関係にあります。旧グループウェアは「できること」は多いが「作りにくい」ため、システム担当者側の負荷が大きくなっていました。設計の自由度が高いがゆえに、社内からの要請に対して柔軟に応じていましたが、これが逆に保守・運用・メンテナンス作業の負荷増大を招いていました。

コラボフローは「作りやすさ」と「できること」のバランスがちょうどよく、「標準機能」がシンプルなため、保守・運用・メンテナンス作業の手間が大幅に削減できるのが利点だと感じています。

コラボフローの活用方法

旧システムのムリ・ムダ・ムラを見直し、フォーマットとルールを厳格化

本井様

コラボフローの導入を決めてから稼働開始までに2年ほどの時間がかかりました。最初は私が1人で担当していたので、他の業務との兼ね合いもあり機能設計や設定にリソースを割くのが難しい状況でした。

大矢野様

2023年1月頃、DX推進部と総務部を中心とし、経営企画、経理、人事など、各種ワークフローの主管部署から1,2名のメンバーを選抜してプロジェクトチームが立ち上がり、本格的にコラボフロー導入が動き始めました。このプロジェクトチームが中心となり、まずは旧グループウェアで運用していたワークフローの「ムリ・ムダ・ムラ」を洗い出しました。当時は、ワークフロー機能を統括する部門はなく、現場から依頼がある度に申請書が作成されていました。形骸化していた申請書も多く、最終的に申請書数が約130までに膨れ上がっていました。プロジェクトのスタートとして、まずは不要な申請書の整理から取り組みました。

廣川様

プロジェクトを機として、インフラ改革室では申請フォームと承認経路設計書のフォーマットを作り、仕様の平準化とルールの統一を図りました。ユーザー側からすると、設計書がフリーフォーマットだと自由に入力できる反面、人によって入力形式や内容が異なったり、入力情報に不足が出たりと基準が不明確になります。導入にあたり設計書のフォーマットの確定及びルールの整備ができたことは、開発者、主管部署、双方にとって有益なことでした。

大矢野様

2023年7月にまず第一弾のリリースとして使用頻度の高い稟議書や捺印申請書がリリースされ、同11月に各主管部署にて管理する申請書にリリースの範囲が拡大されました。第一弾のリリースの際に、社員に対し導入説明会をウェビナー形式で開催したのですが、コラボフローのシンプルかつ洗練されたUIの受けもよく、簡単な説明とマニュアル配布のみでスムーズに社内への浸透を実現することができました。

コラボフローの導入効果

UIの向上により操作性が格段にアップ 検索機能やマスターの活用で業務効率化も実現

■操作性の向上により、システム利用時の問い合わせ件数が大幅に削減

本井様

現在、弊社ではコラボフローを、社内稟議、各種申請、証憑発行、帳票出力など、多岐にわたる目的と用途で活用しています。なお、旧グループウェアから整理された申請書数は約100種類、月間平均申請件数は約1,600件という状況です。

大矢野様

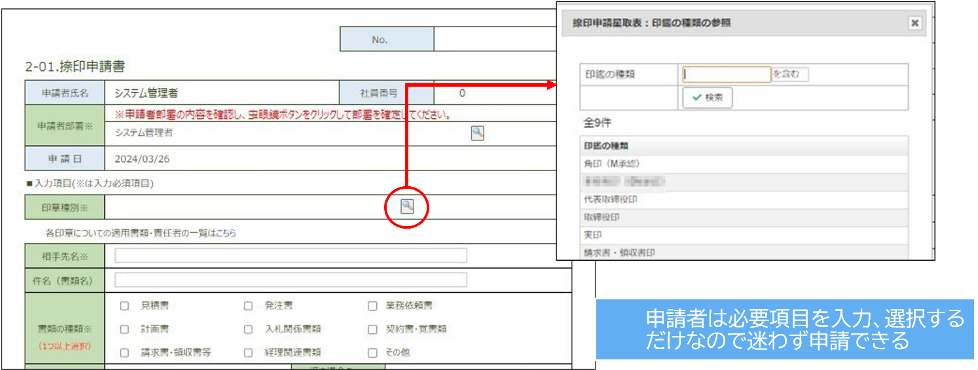

旧グループウェアにおいてはユーザビリティにも課題があり、簡単な操作や入力内容であってもシステム担当者への確認が頻繁に発生していました。コラボフローでは、プルダウンやテーブル機能等の選択形式を多用することでユーザー側の迷いをなくし、入力画面にナビゲーション要素を加えることで何を入力すべきか誘導するなどの改善を行いました。これにより申請時の不毛な問い合わせが改善され、システム担当者・申請者両方の工数が大幅に削減される結果に繋がりました。

■申請データ検索機能の向上で業務効率化を実現

廣川様

申請書の検索機能においては、任意の検索条件で検索した結果一覧をリストビューとして保存できますので、検索一覧の確認が容易になりました。検索により抽出された申請データを簡単にダウンロードできるようになったので、モニタリング機能が向上し、更には申請データを活用した業務効率にも繋がっています。

大矢野様

申請データを活用した業務のひとつの事例として、取締役会や経営会議の議案申請において、検索一覧より生成されたデータを招集通知の作成に活用しています。

コラボフローの活用方法

マスター連携により、複雑な承認手続きや税金計算にも対応

■マスターを活用し、複雑な承認ルートをシンプルな経路で実現

廣川様

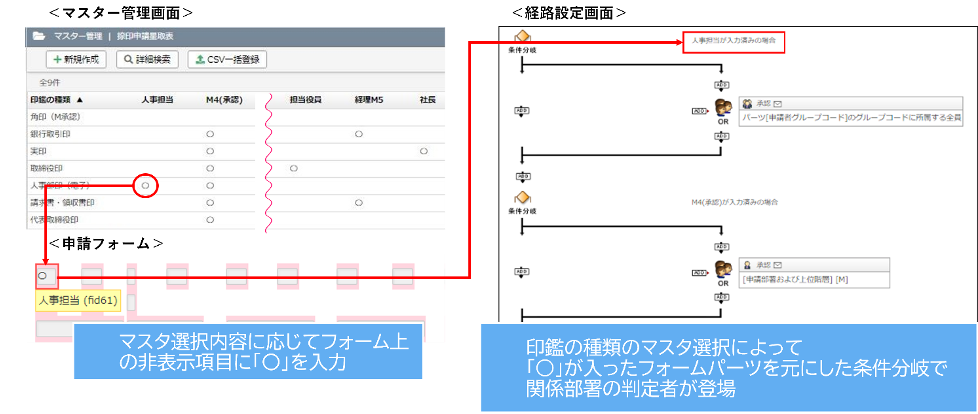

弊社が運用する申請書において申請件数が一番多いのが「捺印申請書」です。印鑑の種類によって複数の承認経路のパターンが存在し、個々の承認パターンをマスター化することで複雑な経路の運用を実現しています。

紙で運用してた頃は、判定者が付箋に書いたコメントを付けて承認することがよくありましたので、その使い勝手をコラボフローにも再現しています。

具体的には、申請書画面上で印鑑の種類を選択すると、フォームに隠し項目として用意している「判定依頼先欄」に○が入り、その情報を元として経路の条件分岐が行われ、判定者に承認依頼が送信される仕組みとなっています。

条件分岐アイテムだけで承認経路を組み上げると経路が複雑になり過ぎるので、マスターを活用することで経路を短縮化しています。承認経路がシンプルに整理されたことでメンテナンス時の工数も簡略化され、この方法を採用してよかったと改めて感じています。

また、承認経路の変更が生じた際も、自分達ですぐに経路を修正できるので、改修対応の速度が格段に向上しました。

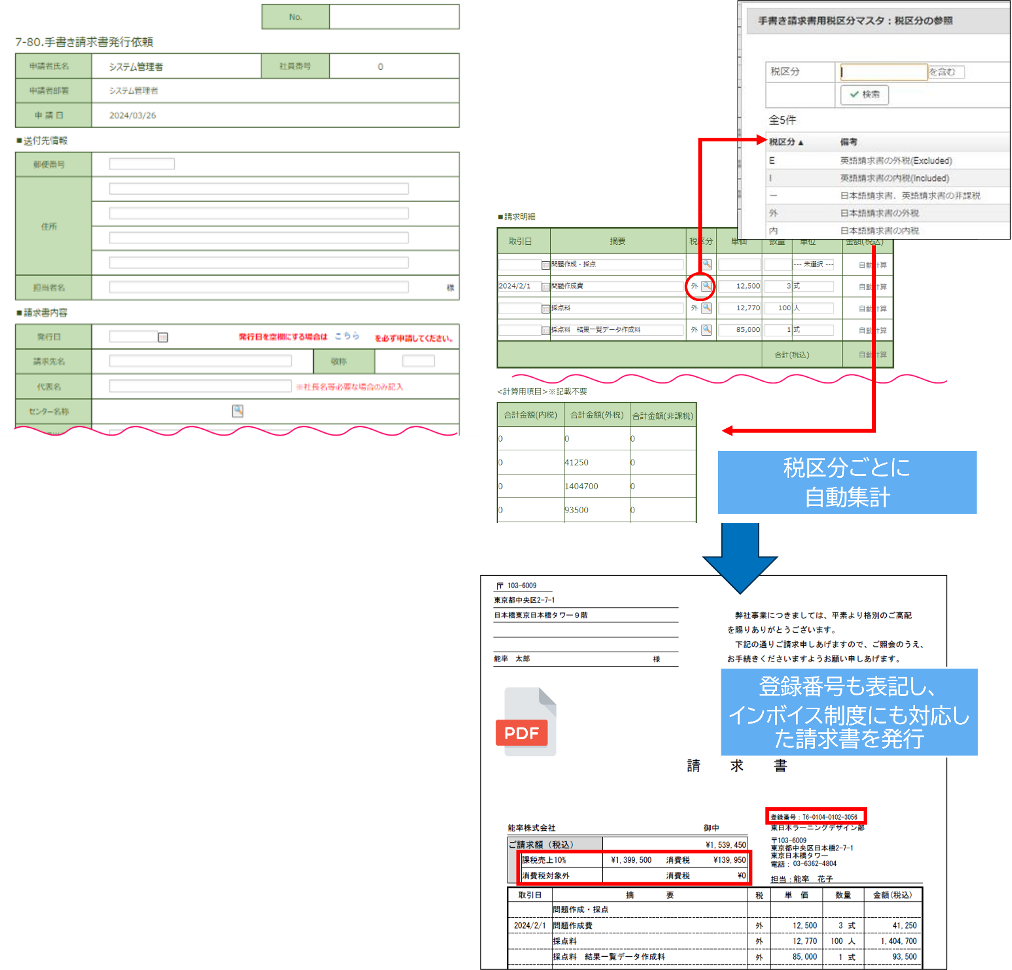

■手書き請求書にもマスターを活用し税区分ごとに自動集計

他の活用事例として、昨今のインボイス制度の導入などで請求書に記載される税区分はかなり複雑化しており、企業を悩ませる種となっています。弊社では手書き請求書を発行する際に「手書き請求書発行依頼書」の提出を必要としており、その依頼書の自動計算に税区分マスターを活用しています。

具体的には、明細行内の金額を税区分ごとに自動集計する仕組みを構築しました。集計結果も合わせて帳票出力オプションで、インボイス制度にも対応した請求書を発行できるようにしています。

今後の展望

捺印申請のデジタル化と社内文化の変革への取り組み

廣川様

今後の取り組みとしては、捺印プロセスのデジタル化をさらに推進したいと考えています。

申請についてはコラボフローで電子化していますが、実際の捺印は現物の印鑑を押印するアナログな作業が残っています。押印のためだけに社員が出社するといった無駄が生じており、課題であると感じています。今後は、押印の全てをデジタルで完結できるよう、電子署名サービスの導入などを検討していきたいと考えております。

本井様

コラボフローへのシステム移行は特段の問題や不具合が生じることなく、プロジェクトとして成功することができました。移行後は、他にコラボフローに集約可能な業務がないか模索しているところです。例えば、現在別のツールで実施しているエンゲージメントサーベイといった社内アンケートをコラボフローへ統合できないか検討しています。最終的には、社内情報や業務が全てコラボフローを中心として完結できる状況を目指していきたいと考えています。

お客様情報

| 社名 | 株式会社日本能率協会マネジメントセンター |

|---|---|

| URL | https://www.jmam.co.jp/ |

| 事業内容 | 人材育成支援事業、手帳事業、出版事業 |