導入事例

導入1年で3倍のペーパーレス化を実現 フジテックのDX推進戦略

この記事のサマリー

- 既存システム終了のピンチを、デジタル改革のチャンスへ

- 社内浸透は戦略を立て、短期間で全社普及を実現

- コラボフローでペーパーレスが飛躍的に拡大!業務フローの改善にも寄与

- 次世代テクノロジーと共創で実現する、DXの新たなステージ

(写真左から)

デジタルイノベーション本部 システム管理部 主事 三木 治雄様

デジタルイノベーション本部 プロセス管理部 部長 山本 健治様

デジタルイノベーション本部 プロセス管理部 兼 テクノロジー研究部 主事 石岡 早織様

デジタルイノベーション本部 プロセス管理部 澤 早紀様

デジタルイノベーション本部 プロセス管理部 兼 システム管理部 主事 松本紘直様

デジタルイノベーション本部 システム管理部 兼 プロセス管理部 主務 後藤 祐貴様

デジタルイノベーション本部 プロセス管理部 主務 小畑 俊介様

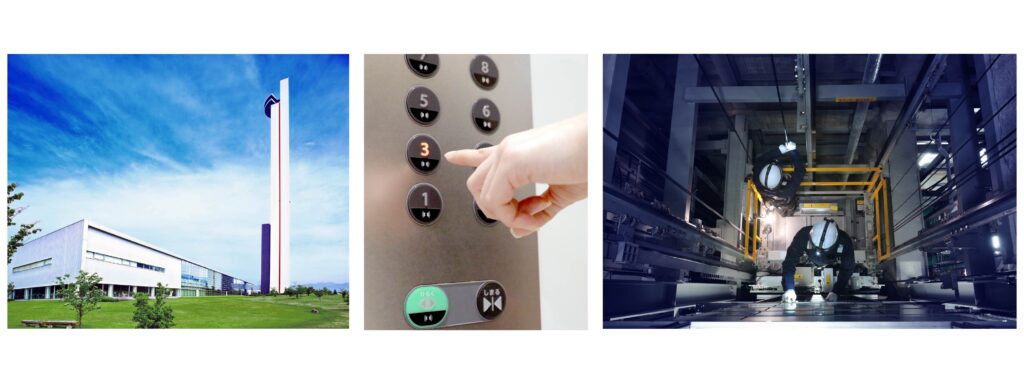

空間移動システムのリーディングカンパニー

フジテック株式会社は、エレベータ、エスカレータ、動く歩道といった空間移動システムを提供する専業メーカーです。24の国と地域に展開しており、海外売上高比率は約6割を占めています。エレベータやエスカレータに関わる一連のプロセスを一貫体制で対応して、国内外で人々の空間移動を支えています。

同社では、DXの目的として「お客様の“安全・安心”の追求」を掲げ、DXを活用した働き方改革にも取り組んでいます。

今回は、コラボフロー導入を主導したプロセス管理部 部長の山本様、三木様、石岡様、後藤様に、コラボフロー導入の背景や選定のポイント、活用方法などについて伺いました。

コラボフローを導入した背景

既存システム終了のピンチを、デジタル改革のチャンスへ

山本様:

当社は2015年よりワークフローシステムを導入し、ペーパーレス化を進めてきました。しかし、据付や保守、生産ラインなど現場の業務では、依然として多くの用紙が使用され、業務全体のペーパーレス化は十分に展開できていませんでした。

そんな中、2025年1月に既存のワークフローシステムが停止するとの連絡を受け、2年以内に新しいワークフローシステムへの移行を完了させる必要に迫られました。

また、当社はエレベータの状態を確認・操作可能なWebサービス「エレモリ」をお客様向けに提供していますが、当時は年間で数十万枚に及ぶ保守の点検・検査報告書が紙ベースのままという課題も抱えていました。そこで、2024年度以降、これら書類を完全に電子化し、エレモリ上でいつでもどこでも閲覧できる環境の構築を目指しました。

このため、ワークフローシステムの切り替えは、理想のプロセス実現に向けた絶好のチャンスとなりました。

コラボフロー選定のポイント

13製品の比較から選定

山本様:

新ワークフローシステム選定にあたっては、30項目以上の評価基準を設け、13のワークフロー製品を3ヶ月かけて検討しました。

評価項目には「開発や、現場での利用しやすさ」「運用の拡張性」「ツールの将来性」という3つの軸を設定しましたが、コラボフローはそのほぼ全ての項目において高評価を得ました。

ユーザー主導の開発と柔軟なシステム連携が決め手に

三木様:

特に評価が高かったのは、誰でも簡単に新しいフォームを開発できる点ですね。

現場の担当者が、自分たちの業務に合わせてカスタマイズできる点は、大きなメリットです。

また、出力する帳票をテンプレート化し、用途に応じて使い分けられる点も高く評価しました。

システム連携の面では、APIが充実しており、社内の既存システムとの連携が容易だったことも選定理由の一つです。たとえば、他サービスとのシングルサインオンや、社内の基幹システムとのデータ連携が簡単に実現できるだろうと感じました。さらに、将来的なグローバル展開を見据えた際に、多言語対応や環境分離が可能な点もうれしいポイントでした。

柔軟で拡張性の高いワークフロー製品なら、当時足踏み状態だったペーパーレス化の適用範囲を大きく広げられ、当社のDXビジョンである「デジタルツイン」の実現に向けて推進できると考え、コラボフローの導入を決定しました。

コラボフロー活用のポイント

社内浸透は戦略を立て、短期間で全社普及を実現

3つの普及戦略から始まる、全社デジタル改革のロードマップ

石岡様:

私たちは社内へのコラボフロー普及活動において、3つのポイントを重視しました。

1.短期で成果を創出して、成功イメージを共有する

2.標準の型を整備して、効率的な展開を実現する

3.現場と共に推進して、フォロワーを育成・拡大する

具体的な取り組みとしては、コラボフロー購入後すぐにオンラインで社内への利用説明会を開始し、3回で約300人が参加しました。

説明会では、コラボスタイルが公開しているYouTubeのスタートアップ動画を活用したところ、わかりやすいと好評でした。

また、情報システム関係の31の申請書を、運用開始までの約1ヶ月強で用意することができました。

“かわら版”から”モクモク会”まで。全社一丸の浸透戦略

石岡様:

イントラ社内報の「かわら版」でも運用開始を紹介し、チャットでの相談受付やユーザーの開発成功体験を掲載することで、「私にもできるのではないか」と思っていただけるような情報発信を心がけました。

ユーザーが自らコラボフローのテスト環境で開発している点が大きな特徴で、社内データとの連携や本番環境への移行は情シス部門で支援しています。

コラボフローの開発基準のドキュメントは、マニュアルとしてだけでなく、本番環境への移行前のチェックリストとしても活用しています。

さらに、社内用のコラボフローサポートサイトを立ち上げ、コラボフローの利用方法、フォームや経路などの開発基準、メンテナンス情報など、コラボフローに関連するあらゆる情報の起点としました。

毎週月曜日には「モクモク会」という1時間のコラボフロー開発会を開催し、開発者が黙々と作業をしながら、必要に応じて担当者に相談できる場を設けています。また、開発者向けのグループチャットを開設して、ユーザーがいつでも開発に関する質問や相談ができるようにしています。

コラボフローの導入効果

コラボフローでペーパーレスが飛躍的に拡大!業務フローの改善にも寄与

特に外勤の現場で飛躍的なペーパーレス化を実現

山本様:

導入から1年強が経過し、現在268のフォームを開発し、累計で11万件以上の申請が行われています。

社内へのコラボフロー利用研修は129名が受講、そのうち44名がコラボフローでフォームや経路設定をできるまでに成長しました。

特に大きな成果として、営業や据付、保守など、外勤部門のペーパーレス化が6.5倍に、総務や人事といったバックオフィス部門では3倍に拡大し、会社全体では1年で3倍という飛躍的なペーパーレスの拡大を達成できました。

コラボフローの開発のしやすさや運用拡大のしやすさが、社内に新たなコラボフロー開発者を生み出し、これまでデジタル化が難しかった部門にまで改革の波を広げる結果となりました。

以前のシステムと比較して、コラボフローはフォーム作成の時間が半分以下になったと感じています。これにより、より多くの業務をデジタル化する余裕が生まれました。

さらに、検索性の向上により、以前のシステムは必要な情報を探すのに苦労していましたが、コラボフローでは細かく検索の設定ができるので、素早く必要な情報にアクセスできるようになりました。

API連携で理想の点検フローを構築

後藤様:

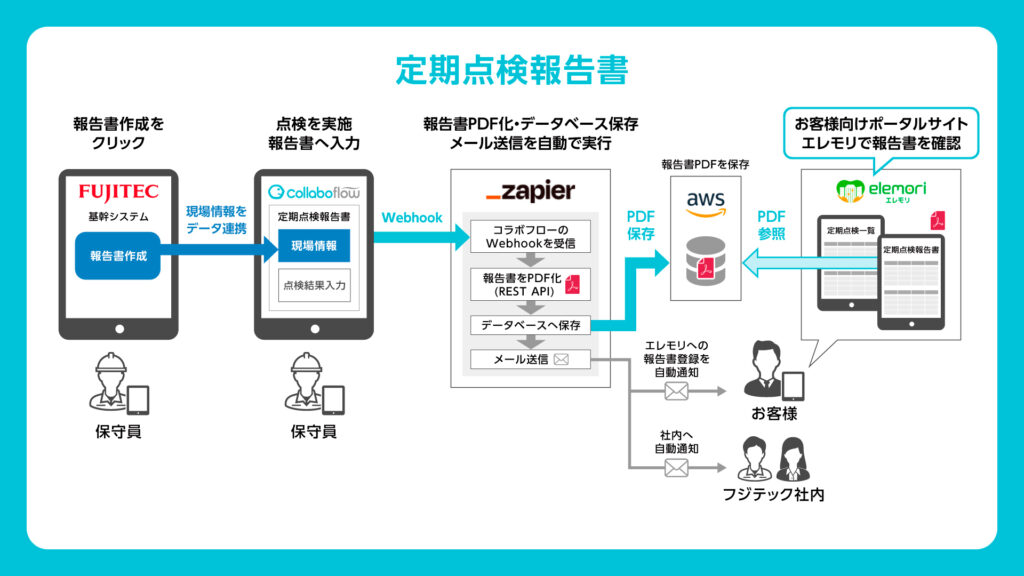

コラボフローの主な活用方法として、保守点検報告のデジタル化が挙げられます。これは全体の申請件数の中でも大きな割合を占める、重要な業務です。従来は紙ベースで行っていた点検報告を、コラボフローを使ってデジタル化しました。

具体的には、現場担当者がスマートフォンやタブレットで点検結果を入力して申請すると、自動でPDFが生成され、当社のお客さま向けポータルサイト「エレモリ」を通じて、お客様にリアルタイムで報告書を提供される仕組みです。

具体的な利用の流れは、基幹システムの報告書作成ボタンを押すとコラボフローの申請書入力画面が自動で開き、点検内容を入力すると、Zapierによって報告書のPDFを自動生成します。お客様へは自動でメール通知が届き、エレモリから報告書をいつでも参照できる状態となります。

複数のサービスをAPI連携で統合することで、シームレスな運用を実現しています。

また、帳票をコラボフロー上で管理することで、申請書のメンテナンスは、申請書を利用する部門が、業務を理解している自分達の手で迅速におこなえる仕組みとなりました。例えば、新商品の販売時には、ユーザー部門が自分達の手で新商品の点検報告書を柔軟に追加できます。利用部門にとってはリアルタイムで現場業務に対応できますし、コラボフロー全体を管理する情報システム部門にとってはメンテナンス作業を現場にお願いでき、どちらにもメリットが生まれています。

この電子化により、エレモリを利用するお客様の現場台数は約2.5倍に増加しました。

郵送による事務処理にかかっていた時間が短縮し、紙資料の枚数も大幅に削減されるなど、あらゆる現場で報告書の作成・郵送・保管の負担が軽減され、お客様と従業員双方の利便性が大きく向上しています。

今後の展望

次世代テクノロジーと共創で実現する、DXの新たなステージ

音声入力とAIで、効率化は次のステージへ

山本様:

今後は、コラボフローの機能をさらに拡張し、音声入力機能の実装を目指しています。保守点検や工場での設備点検において、音声でチェックリストを入力できるようにすることで、作業効率の向上を図りたいと考えています。両手が塞がっている状況でも簡単に入力できるようになれば、現場での作業性はさらに向上すると考えています。

また、AIとの連携にも注目しています。たとえば、生成AIを活用して、FAQの自動回答システムを構築することで、お客様へのレスポンスを向上させるだけでなく、さらなる業務効率化もできると考えています。こうしたコラボフローとの連携によって、デジタル化をさらに推し進め、業務プロセス全体を最適化していきたいですね。

将来的には、コラボフローの一部の審査経路に生成AIを設定し、より確実な審査を実現することも期待しています。

ユーザーコミュニティ活用による「共創」で、共にDX加速へ

山本様:

私は全国各地で開催されているコラボフローユーザーコミュニティのイベントに、可能な限り参加しています。

導入してまだ1ヶ月の時でしたが、ユーザーコミュニティで、当時の当社のコラボフロー開発基準を事例として発表させていただき、コラボフロー開発の基準を共有したり、他コラボフローユーザーさんから開発のアドバイスをいただいたりしました。また、コラボフロー設計書を提供していただき、大いに参考にさせていただきました。

同じコラボフローユーザーの皆さんの、実際の利用内容や設定・活用の工夫を直接聞ける機会はとても有意義で、ユーザーコミュニティを通じて、多くの学びを得ることができました。

この経験から気づいたのは「コラボフローの開発作業や開発基準の策定は、各企業が独自に個別で行う必要はない」ということです。

これらはコラボフローを利用する企業共通の課題であり、解決策は皆で共有したほうが、よほど効率的です。

私が提案したいのは、フォームや開発基準を共有し、初期準備の負担を軽減できるユーザーコミュニティの形成です。このような取り組みが実現できれば、私も全面的に協力させていただく所存です。

「ノーコラボフロー・ノーワーク」の精神のもと、同じコラボフローユーザーの皆さんと共に、DXを加速させ、新しいワークスタイルを創造していきたいですね。

お客様情報

| 社名 | フジテック株式会社 |

|---|---|

| URL | https://www.fujitec.co.jp/ |

| 事業内容 | エレベータ、エスカレータ、動く歩道の研究開発・製造・販売・据付・保守・リニューアル |

| 公開日 | 2025年08月06日 |