導入事例

決裁期間が1週間から1日に短縮! 導入を機にICT(情報通信技術)活用部署設置、DX推進グループ会社の設立まで発展へ

この記事のサマリー

- コラボフロー選定の決め手は、既存のExcel帳票のファイル活用と他サービスとの高い連携性

- kintone連携活用で、顧客情報のメンテナンスを自動化

- コラボフローのツール連携で目指すのは、事務業務の「ベルトコンベア化」

DX推進支援部ICT活用推進課 赤嶺奈美様

「経営のよろず相談屋」として企業のさまざまな悩みを解決

株式会社佐々木総研を中心とする佐々木総研グループ様は、「経営のよろず相談屋」を掲げ、経営に関するさまざまな悩みを解決する企業グループです。1972年の創業以来「解決の糸口」を探し出して、その企業独自の「次の一手」を打つサポートをしています。中でも、医療・介護・福祉事業の分野における課題解決や、福岡県の中小企業のお悩みの解決に特に力を入れています。

今回は、代表である佐々木様と、ICT活用推進課の赤嶺様に、コラボフローを導入した経緯や活用法、導入後の効果などについてお話を伺いました。

コラボフローを導入した背景

官公庁への申請書類に掛かる労力が課題に

赤嶺様:

2018年にコラボフローを導入するまで、書類承認のために、担当者が紙の書類に日付印を押印していました。

しかし、出張などで担当者が不在にすることも多く、この運用方法では承認に時間がかかり、多大な時間的ロスが発生していました。

佐々木様:

弊社の業務は、官公庁へ書類を提出することが多いという特徴を持っています。

これらの申請手続きは期限や手順などが厳格に定められていて、申請書類の作成には相当な労力が掛かります。そこで、業務のデジタル化に向けたツールを探していたところ、コラボフローを見つけて導入に至りました。

コラボフロー選定のポイント

既存のExcel帳票のファイル活用と他サービスとの高い連携性

佐々木様:

導入に際しては、コラボフローを含め、さまざまなサービスを比較しました。

半年かけて検討を重ね、最終的にコラボフローが良いのではないかという結論に至り、社内でコラボフローを採用する稟議を上げてからは、1か月ほどで導入が決定したと思います。

数あるサービスの中からコラボフローに決めたポイントは、2つあります。

1つ目は、これまで使ってきたExcel形式の申請書類を、そのままの見た目でコラボフローの申請フォームとして活用できることです。

2つ目は、連携できる他のサービスが多いことです。導入を検討していた2018年当時は、同一メーカーのグループ製品同士では連携できても、他社のサービスとは繋がりにくいシステムが多いという印象でした。しかし、コラボフローは他社サービスとの連携性が高く、特に魅力的に感じられました。

コラボフロー活用方法

立替精算から税務まで!広がる活用シーンと連携

佐々木様:

グループ会社も含めて60名を超える全従業員がコラボフローを活用しています。

正規社員にはスマートフォンやタブレットが支給されているので、外出先からでもシステムへのアクセスが可能です。

赤嶺様:

コラボフローを導入後、まず着手したのは、立替金精算でした。これは多くの従業員が関わる作業であり、システム活用の第一歩として最適だと考えたからです。その後、出張旅費精算などの勤怠関係、契約書発行、請求書依頼、稟議(りんぎ)書へと活用範囲を広げました。現在、税理士事務所を母体とする私たちの組織では、税務会計関連の申請書類の利用が最も多くなっています。

佐々木様:

さきほど選定理由の一つとして挙げた他のサービスとの高い連携性も、積極的に活用しています。DX支援企業の協力のもと、コラボフロー、クラウド業務効率化サービス、そしてクラウド名刺管理サービスの3つのサービスを連携させるシステムを構築しました。これにより、名刺管理システムから取得した情報が申請書類に自動で反映され、それが業務効率化サービスにも連動する仕組みを実現しました。

赤嶺様:

その3つのシステムを連携させたことにより、申請書類管理の電子化と同時に、顧客管理の電子化もでき、効率化が図れました。

他にも、コラボフローの連携オプションや、RPA(業務自動化)ツールを利用して、さまざまなツールとコラボフローを連携して活用しています。

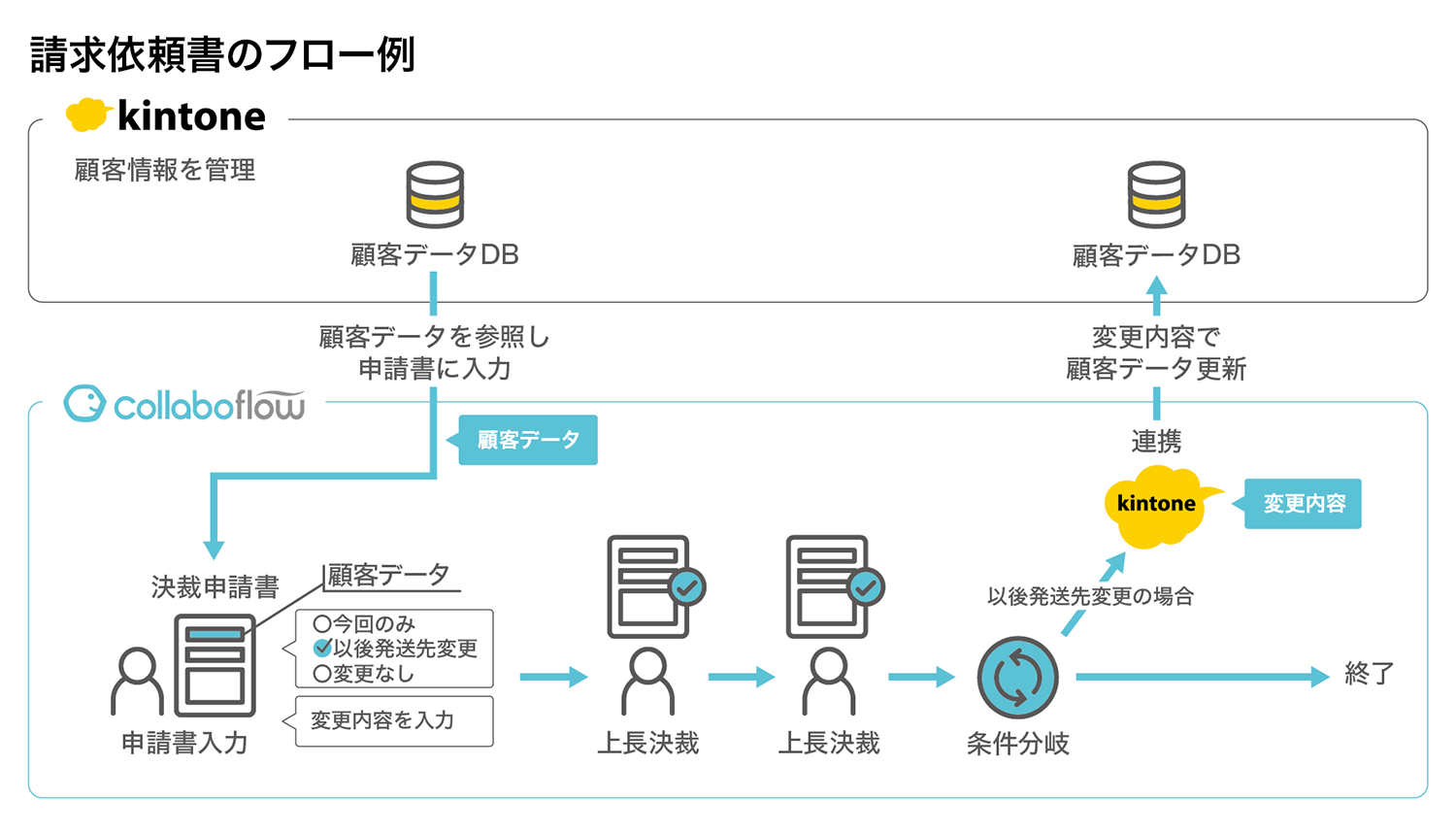

請求依頼書のkintone連携活用で、顧客情報のメンテナンスを自動化

赤嶺様:

kintoneとの連携オプションを活用して「請求依頼書」を運用しています。

これは営業担当者が総務課に請求書の発行を依頼する際に申請するものですが、コラボフローから申請する際、申請者は虫眼鏡アイコンの検索ボタンからkintoneアプリに登録されている顧客名や住所を参照し、内容を確認します。

請求書の送付先住所に変更がある場合はその情報を入力し、変更は今回だけなのか、以後の発送先も変更するかを選択します。

以後の発送先も変更する場合は、条件分岐アイテムを通って、kintoneアプリの情報を更新します。

この運用によって、請求書の発送依頼と共に、申請者自身によって顧客情報のメンテナンスもおこなえるため、顧客情報のメンテナンスの負荷を削減できました。

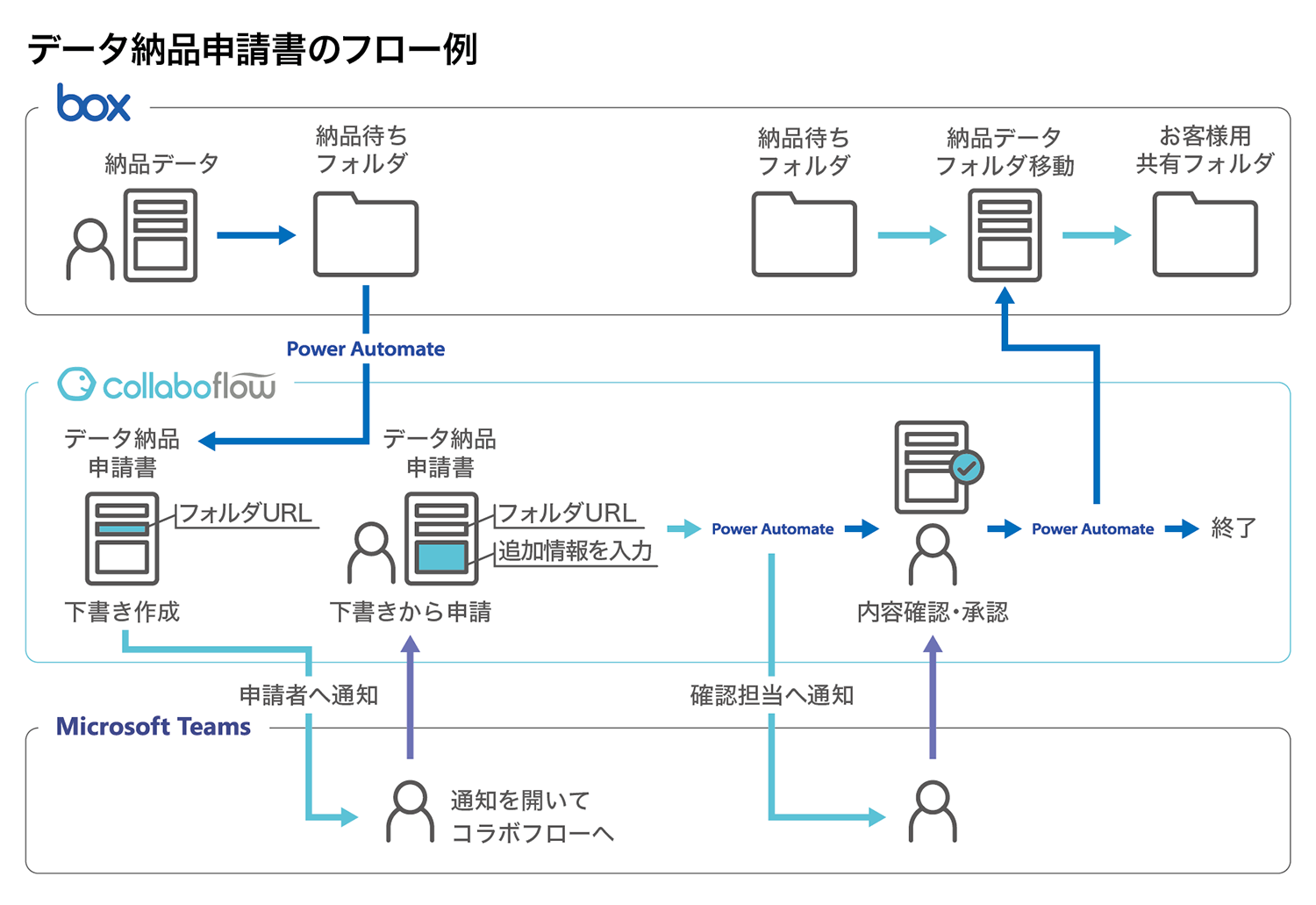

RPA(Power Automate)でBox、Teamsとも連携

赤嶺様:

コラボフローとBox・Teamsを、RPA(Power Automate)で連携して運用しています。

赤嶺様:

具体的には、担当者がBoxの納品待ちフォルダにデータを保存すると、RPAが検知し、コラボフローに申請書の下書きを自動作成し、担当者へTeamsでリンクを自動通知します。

確認担当者にコラボフローの申請が届き、納品物の確認が完了すると、コラボフローを承認します。すると、RPAがデータをBoxのお客様納品用フォルダへ自動で移動させ、納品作業が完了します。

極力自動化することで、手作業のミスを削減し、正確な納品が可能になりました。なお、導入当初はTeamsとの連携機能などが提供されていなかったため、RPAの開発には苦労しました。社内で試行錯誤を重ねながら連携を実現しましたが、現在では各種サービスが充実してきており、他の企業の方々もより気軽に取り組める環境が整ってきていると感じています。

コラボフローのツール連携で目指すのは、事務業務の「ベルトコンベア化」

赤嶺様:

他にも、RPAを介してコラボフローとTeams、タスク管理ツールのBacklogとも連携させ、進捗がBacklogに自動記録される仕組みも構築しています。

様々なツールと連携した運用をおこなっていますが、当社が目指しているのは事務業務の「ベルトコンベア化」です。

「次何をすべきか」はツールの流れに任せ、各担当者は、自分に流れてきた作業を順にこなすだけで自然と業務全体が進む、いわば製造業における工場ラインのような事務業務の姿を目指しています。

「申請書」は業務の一部に過ぎませんので、その前準備から後工程まで、一連の業務の流れをITツールで整えることで、組織全体のデジタル化推進や業務改善に繋がったと思います。

コラボフローの導入効果

決裁スピードの体感10倍!DX推進のグループ会社設立へ

佐々木様:

コラボフロー導入当初は、長年続いた紙ベースの業務習慣があったため、従業員の中には抵抗感を示す人もいました。現在でも、もしかするとまだその感覚が残っているかもしれません。しかし、決裁スピードが従来の1週間から1日へと劇的に短縮された他、保管書類の削減といった具体的なメリットを実感できたことで、現在では全従業員がペーパーレス化の必要性に理解を示しています。決裁スピードは、体感で10倍以上は速くなった感覚です。

また、新型コロナウィルス感染症が流行していた期間は、コラボフローのおかげで乗り切れた面があると思っています。遠隔でも申請などの作業ができたのは、業務を継続する上で、大きな支えとなりました。

赤嶺様:

他にも、組織全体のデジタル化を大幅に推進できました。

また、会社の組織体制としても、コラボフローの導入をきっかけに、総務課から「ICT活用推進課」が独立しました。最初はわずか2人体制でしたが、徐々に人員が増え、今ではクロスディーズというDX推進に特化したグループ会社の設立にまで発展しています。コラボフローの導入を通じて、単に業務をデジタルに置き換えるのではなく、業務フロー全体をデジタルで再設計するという視点を持つことができました。

この視点が、社内の業務改善だけでなく、他のお客様への「よろず相談」にも活かされるようになり、クロスディーズ設立のきっかけにもなったと感じています。

コラボフローで培った自社のDX推進ノウハウを、事業としても活かしていけるのは非常に嬉しいです。

今後の展望

AIが工程を担い、人が確認するというフローの確立へ

佐々木様:

今後の改善点として、申請書の数そのものを減らしていく必要性を感じています。コラボフローを利用して効率化は進んでいますが、そもそも申請の入口をシンプルにして、一目で理解できて完結できる仕組みにしたいです。また、進捗管理でもコラボフローを使っており、利便性の高い活用方法を探っていきたいです。

近い将来、業務フローの一部をAIやロボットが担うようになると考えています。一方、どれだけ技術が発展しても、最終的な責任は人間が負うという考えのもと、人間による作業開始から、中間工程をAIやロボットが行い、最後は再び人が確認するというフローの実現を目指していきたいです。

お客様情報

| 社名 | 株式会社佐々木総研 |

|---|---|

| URL | http://www.sasakigp.co.jp/ |

| 事業内容 | 税務会計コンサルティング業務・人事労務コンサルティング業務・ライフプランリスクマネジメント業務・医業経営支援業務・DX推進支援業務 他 |

| 公開日 | 2025年10月31日 |